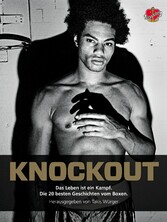

Knockout - Das Leben ist ein Kampf. Die 20 besten Geschichten vom Boxen

von: Takis Würger

Ankerherz Verlag, 2015

ISBN: 9783940138965

Sprache: Deutsch

256 Seiten, Download: 4488 KB

Format: EPUB

Der Größte

von Thomas Hüetlin

Am frühen Abend des 25. Februar 1964 hieß der stärkste Mann der Welt, der „Heavyweight Champion of the World“, noch Sonny Liston. Liston war eine furchterregende Gestalt. Er redete wenig, hatte eine Karriere als Ladendieb, Knochenbrecher und Geldeintreiber der Mafia hinter sich, er kannte das Gefängnis und pflegte seine Gegner in der ersten Runde k. o. zu schlagen.

93 Prozent der Journalisten in der Halle waren sich sicher, dass Liston Cassius Clay zerstören würde. Clay siegte, es war eine Sensation, wie es sie im Boxen noch nicht gegeben hatte, und es begann eine Geschichte, die auch fünf Jahrzehnte später die Welt fasziniert; die Geschichte eines Mannes, der ganz sicher der größte Boxer aller Zeiten, möglicherweise der größte lebende Sportler, auf jeden Fall aber eine der bedeutendsten Figuren des vergangenen Jahrhunderts ist. Ein Kämpfer für die Rechte der Schwarzen, gegen den Krieg, für den Islam, ein Mann, der das weiße Establishment der USA herausforderte wie kein Zweiter.

Das Foto, auf dem Ali über Liston triumphiert, hing in den Wahlkampfbüros von Barack Obama. Die Beatles verehrten ihn genauso wie Nelson Mandela. „Ali ist mein Held“, hat Mandela einmal gesagt. „Muhammad Ali hat viele schwarze Menschen auf der ganzen Welt dazu gebracht, Erfolg danach zu beurteilen, ob es einem gelingt, die Unfairness des Lebens herauszufordern. Ich danke Muhammad Ali für die Kraft seines Charakters und die Kraft seiner Taten. Ich danke ihm für den Mut, den er mir gegeben hat.“

Angelo Dundee war Alis Mann in der Ecke des Kampfes gegen Sonny Liston. Er trainierte ihn vom Anfang seiner Karriere bis zu deren Ende, von 1960 bis 1981. Er weiß eine Menge über Ali.

Heute ist Dundee 90 Jahre alt. Er lebt in einem rosarot gestrichenen Altersheim in Palm Harbor, Florida. Er sitzt im Rollstuhl, sein Oberkörper ist muskulös, immer noch, und er spricht hastig und durchdringend wie ein Straßenhändler aus Brooklyn, wo Dundee geboren wurde, als fünftes von sieben Kindern kalabrischer Einwanderer. Die Familie hieß Mirena, aber Angelo nannte sich Dundee. Es klang härter, verwegener, mehr nach Boxen.

„Liston hatte Probleme mit Männern, die sich schnell bewegten“, sagt Dundee heute. „Und mein Mann konnte sich bewegen wie niemand vor ihm.“ Als Ali die erste Runde überstand, war sich Dundee sicher, dass sie Liston schlagen würden.

In der dritten Runde schlug Ali zu.

Liston blutete unter dem linken Auge und aus der Nase.

Nach der vierten Runde kam Ali in seine Ecke und sagte: „Ich kann nichts sehen, meine Augen brennen. Zieht mir die Handschuhe aus.“ Ali wollte aufgeben.

„Nein, ohne Handschuhe kannst du nicht kämpfen“, sagte Dundee.

„Ich fasste mit meinem Zeigefinger in sein Auge, dann in meins. Es brannte wie die Hölle“, sagt Dundee heute. Damals wurde vermutet, dass Liston seine Handschuhe mit einer ätzenden Substanz hatte behandeln lassen. „Ich spülte sein Auge aus mit einem Schwamm und einem Handtuch.“ Ali habe immer noch nichts gesehen. Aber als der Gong zur fünften Runde rief, legte Dundee seine Hand in Alis Nacken und schob ihn zurück in den Ring. „Es geht um das große Ding, deinen Weltmeistertitel, Sohn. Geh, verdammt noch mal, da raus und kämpfe.“

Die halbe Runde war vorbei, als Ali wieder sehen konnte, dann schlug er ein paar Haken.

Nach der sechsten Runde schlich Liston zu seinem Hocker. „That’s it“, sagte er. Seine Betreuer dachten: Endlich, jetzt wird er das Großmaul richtig verprügeln. Aber Liston saß nur da mit glasigen Augen.

„That’s it.“

Dann spuckte er den Mundschutz aus. Er hatte aufgegeben. Ali war Weltmeister.

Nun wird Ali 70 Jahre alt. Der Geburtstag wird groß gefeiert im MGM Grand in Las Vegas, als Gäste sind unter anderem Bill Clinton, Oprah Winfrey und Arnold Schwarzenegger angekündigt. Es wird keine der üblichen Glamourveranstaltungen werden, für die Las Vegas berühmt ist. Denn der Jubilar ist schwer gezeichnet von seinem Leben, das immer Kampf war. Er leidet seit 27 Jahren an Parkinson, er sitzt im Rollstuhl, und wenn er aufsteht, muss er von mindestens zwei Menschen gestützt werden.

Parkinson ist ein Fluch, eine Nervenkrankheit, die die Muskeln steif werden und den Körper erstarren lässt, bis auf ein Zittern, das immer stärker wird. Als Ali jung war, waren die USA ein anderes Land. In den Südstaaten musste ein Farbiger den Bürgersteig wechseln, wenn ein Weißer des Weges kam. Den gewaltlosen Protesten der Schwarzen begegnete der Staat mit Knüppeln.

Ali fehlte der Langmut von Mahatma Gandhi oder Martin Luther King. Er glaube nicht daran, dass die Dinge besser werden, wenn man sich der Staatsmacht fügt. Deshalb begehrte er auf gegen die weiße, christliche Mehrheitsreligion, wurde Muslim und schloss sich der radikalen „Nation of Islam“ an, einem Haufen Sektierer, sie nannten sich auch „Black Muslims“. „Der weiße Mann ist der Teufel“, predigte die Vereinigung.

Ali hat die Nation of Islam früher verteidigt. Aber es waren Weiße, die er zu seinen Vertrauten machte, Weiße wie Ferdie Pacheco, sein Ringarzt, wie Gene Kilroy, sein Business-Manager, wie Angelo Dundee, sein Trainer. Am Ende vertraute Ali seinem Urteil stets mehr als jeder Religion, jeder Ideologie. „Die Freiheit, der zu sein, der ich sein möchte.“

Dundee betrieb Anfang der sechziger Jahre das Fifth Street Gym in Miami, ein stickiger, düsterer Raum mit zwei schmutzigen Fenstern. Ali hatte bei den Olympischen Spielen in Rom Gold gewonnen, aber der Sieg galt nur als Ouvertüre zur Welt der Profis.

Es gab Angebote von anderen Trainern, aber Ali wollte von Dundee betreut werden. Dundee drängte sich nicht danach, er verlangte 125 Dollar die Woche, außerdem verlangte er, dass Ali umziehen müsse nach Miami. „Du musst ein bisschen gestört sein“, sagte Ali zu Dundees Forderung. „Es gibt viele Leute, die locken mich mit Geld und Autos. Und alles, was du mir bietest, ist ein Umzug nach Miami?“

Man einigte sich auf Anfang Dezember 1960. Komm nach Weihnachten, sagte Dundee. Ali wollte sofort kommen, er sagte: „Wenn ich kämpfen darf, ist für mich jeder Tag wie Weihnachten.“ Ali habe alles anders gemacht als die übrigen Boxer, erzählt Dundee. Er habe die Hände unten gehalten statt schützend vor das Gesicht. Er habe sich bei Schlägen nach hinten gebeugt statt sie abzuwehren. Dazu habe er Treffer auf den Körper des Gegners für Zeitverschwendung gehalten, und seine Beine seien flink gewesen wie die eines Fliegengewicht-Boxers. Ali verstand Boxen als einen Wettkampf, der ihm keinen Schaden zufügen sollte. Als ihn einmal jemand zum Football mitnehmen wollte, lehnte Ali ab. Seine Begründung: „Beim Football kann man sich verletzen.“

Nicht einmal die Besucher in Dundees Fifth Street Gym konnten Ali leiden, anfangs. Sie sagten: „Wenn ich jemanden tanzen sehen will, dann gehe ich ins Roseland.“

Boxen war in den USA im Subtext stets Darwin: Wer ist der Stärkste, wer hat das Recht, oben zu stehen, die Macht zu beanspruchen? Und waren Schwarze nicht zu schwach, zu faul, zu dumm dazu? Wenn zwei unterschiedliche Hautfarben sich im Ring trafen, war es, als würde dieses rassistische Land unter einem Brennglas liegen.

Als Ali mit seiner Goldmedaille um den Hals aus Rom zurückkam, holte ihn eine Flotte von 25 Autos am Flughafen seiner Heimatstadt Louisville, Kentucky, ab, sein Vater strich die Stufen seines Hauses in Rot, Weiß und Blau – als aber Ali in einem Mittagslokal im Zentrum ein Glas Saft bestellte, sagte der Besitzer nur: „Kann dich nicht bedienen.“

„Aber er ist ein Olympiasieger“, versuchte ein Ober zu beschwichtigen.

„Mir verdammt noch mal egal, wer er ist“, sagte der Besitzer. „Raus mit ihm.“

Ali konnte das nicht beeindrucken. Es gab nur eine Bewegung für ihn, sagt Dundee: nach vorn. „Wo glaubt ihr, würde ich nächste Woche sein, wenn ich nicht schreien würde und dafür sorgen, dass mich die Öffentlichkeit wahrnimmt? Ich wäre arm und müsste wahrscheinlich zurück in meine Heimatstadt, wo ich Fenster putzen oder als Liftboy arbeiten und Antworten geben würde wie ,Yes, Sir‘, ,No, Sir‘.“

Am Morgen nach dem Sieg über Liston erschien Ali pünktlich zur Pressekonferenz. Der neue Champion wirkte vorsichtig, fast zurückhaltend, bis ihn schließlich ein Journalist fragte, ob es stimme, dass er ein eingetragenes Mitglied der Black Muslims sei. Ali antwortete, er glaube an Allah und an den Weltfrieden, und fügte hinzu: „Ich möchte nicht, dass ihr mir sagt, wer ich sein soll. Ich habe die Freiheit, der zu sein, der ich sein möchte.“

Es waren nur zwei kurze Sätze über das Recht auf Selbstbestimmung, aber sie wurden verstanden wie eine Kampfansage.

Gordon Davidson war damals der Anwalt der Louisville Group, jener Gruppe von reichen ortsansässigen Geschäftsleuten, die Ali seit Beginn seiner Profikarriere gesponsert hatten. Noch heute ist Davidson anzumerken, wie sehr ihn Alis Schritt damals schockierte. „Es war absurd“, sagt Davidson. „So, als würde ich dem Ku-Klux-Klan beitreten.“

Davidson ist 85 Jahre alt, er wohnt im Osten von Louisville, in einer Villa, 300 Meter entfernt von einem Golfplatz. Ein Reservat der alten Ordnung, auch 40 Jahre nach den Erfolgen der Bürgerrechtsbewegung ist es keinem Schwarzen gelungen, sich hier anzusiedeln.

Die schwarzen Muslime schenkten Ali einen neuen Namen, eine neue Identität, eine neue Religion. Und sein Marktwert fiel dramatisch.

Für Ali ging es nicht um...