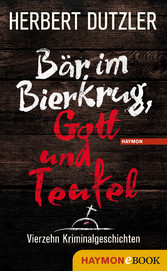

Bär im Bierkrug, Gott und Teufel - Vierzehn Kriminalgeschichten

von: Herbert Dutzler

Haymon, 2015

ISBN: 9783709936832

Sprache: Deutsch

176 Seiten, Download: 3961 KB

Format: EPUB, auch als Online-Lesen

Marillenmarmelade für Mamá

Meiner Frau fehlen die Beweise, um mich der Polizei auszuliefern. Dennoch bin ich gänzlich in ihrer Hand.

Ich habe den Tod meiner Schwiegermutter geplant und veranlasst, sie also gewissermaßen ermordet. Ich war überzeugt, es wäre zum Besten aller Beteiligten. Nach ihrem Tod, so hatte ich gehofft, würden meine Frau und ich endlich wieder harmonische Zweisamkeit genießen können.

Nach den langen Jahren der Kindererziehung hatten wir endlich begonnen, wieder zu dem Leben zurückzukehren, das wir geliebt hatten. Gemeinsame Wanderungen, Radtouren, Langlaufen, Skiausflüge, darauf hatte ich jahrzehntelang verzichten müssen. Gerne und freiwillig begleitete ich meine Frau auch auf Städtereisen und zum Shopping, obwohl diese Form der Freizeitgestaltung nicht zu meinen Vorlieben zählt.

Eine Krankheit meiner Schwiegermutter führte jedoch binnen kurzem zu fortschreitender Demenz und Pflegebedürftigkeit. Was meine Frau dazu veranlasste, von gemeinsamen Unternehmungen mit mir immer öfter abzusehen, um in ihrer kargen Freizeit ihre Mutter – soweit möglich – zu pflegen.

In diesen Wochen und Monaten begann meine Frau in Depressionen zu verfallen, obwohl ich in unserem eigenen Haushalt fast alle Pflichten auf mich genommen hatte. Unmittelbar nach der Arbeit fuhr sie zu ihrer Mutter und sank dann oft erst um neun, zehn Uhr abends völlig erschöpft zu Hause auf ein Sofa. Versuche meinerseits, sie mit kleinen Köstlichkeiten zu verwöhnen, scheiterten meist, da sie nichts anderes wollte, als schlafen zu gehen. Auch die Wochenenden vergingen mit Krankenbesuchen und Besorgungen für Mamá.

Ich geriet in düstere Stimmungen. Meine Vorhaltungen, soweit möglich sachlich und ruhig vorgebracht, verfehlten ihre Wirkung. Sie solle die Schwiegermutter professioneller Pflege überlassen. Erwägen, sie in ein Seniorenheim zu übersiedeln. Mobile Pflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen. All dies lehnte meine Frau, gegen jede Vernunft, rundweg ab. Natürlich kam es auch, das möchte ich keineswegs in Abrede stellen, zu unschönen Szenen zwischen uns. Mein zunehmender Alkoholkonsum wurde nur noch durch den Medikamentenmissbrauch meiner Frau übertroffen. So konnte, so durfte es nicht weitergehen.

So sann ich auf Abhilfe. Ich begann, meine Frau zuweilen zu bitten, von der Pflege ihrer Mutter zu erzählen, was sie nach anfänglicher Skepsis bereitwillig und ausführlich tat. Ich interessierte mich vor allem für die Gefahren, denen sich meine Schwiegermutter unbewusst aussetzte, denn sie mochten Ansätze zur endgültigen Lösung des Problems bieten. So erfuhr ich zum Beispiel von ihrer – für eine Frau ihres Alters ungewöhnlichen – riskanten Gewohnheit, in ihrem Lehnstuhl Zigaretten zu rauchen. Oft verfehlte sie beim Abklopfen der Asche den bereitgestellten Aschenbecher, manchmal entfiel ihr eine brennende Zigarette, gelegentlich schlief sie mit einer solchen zwischen den Fingern einfach ein. Brandlöcher in Teppich und Stuhlpolsterung waren bislang leider die einzigen Folgen geblieben. Auch versuchte sie immer noch, selbst Essen zu kochen, und vergaß dabei in schöner Regelmäßigkeit Töpfe und Pfannen auf glühend heißen Herdplatten, die meine Frau aber bisher noch immer rechtzeitig hatte abschalten können.

Weiters hatte sie mir erzählt, dass Mamá mit ihrem Rollstuhl nur noch im Erdgeschoß ihres Hauses manövrierfähig war, dass jedoch die Kellertreppe eine unkalkulierbare Gefahrenquelle darstellte. Die Tür zu derselben, die bisher meist offen gestanden war, hatte meine Frau mittlerweile abgesperrt und den Schlüssel abgezogen und versteckt. Bei Mamá hatte diese Vorgangsweise Tobsuchtsanfälle ausgelöst. Man entmündige sie.

Je unerträglicher unser gemeinsames Leben wurde – aufgrund des seelischen Zustandes meiner Frau war auch jedes Sexualleben zum Erliegen gekommen –, desto mehr wuchs in mir der Wunsch, den Pflegling gänzlich aus unserem gemeinsamen Leben entfernt zu sehen. Die Frage war nur, ob ich überhaupt dazu in der Lage wäre, eine vage Phantasie zuerst in einen konkreten Plan und danach in eine Tat umzusetzen.

Ich begann, meine Frau öfters zu begleiten unter dem Vorwand, zur Hand gehen zu wollen. Bei diesen Gelegenheiten versuchte ich genau zu beobachten, wann und wie meine Schwiegermutter in eventuell Erfolg versprechende gefährliche Situationen geriet. Es blieb leider jedoch vorerst bei der Hoffnung, die Nikotinsucht der Schwiegermutter möge irgendwann eine Lösung herbeiführen.

Endlich, nachdem ich fünf quälende Samstage im Moder der Krankheit und des Alters verbracht hatte, trat die ersehnte Situation ein. Wir saßen bei Kaffee und Kuchen. Mamá liebte Hefegebäck mit Butter und Marillenmarmelade zu dünnem Filterkaffee, der ihr nicht süß genug sein konnte. Das Glas Marillenmarmelade auf dem Tisch war nahezu leer, sodass meine Frau ein frisches holen musste. Die – natürlich von meiner Frau – selbst eingekochten Marmeladen waren im Keller eingelagert. Meine Gattin bat mich, darauf zu achten, dass Mamá nicht in die Nähe der Kellertreppe komme, sie fahre ihr gelegentlich nach, wenn sie zu lange fortbleibe.

Tatsächlich wurde Mamá unruhig, sobald meine Frau das Zimmer verlassen hatte, fragte und rief nach ihr. Ich ließ sie gewähren. Sekunden später schob sie ihren Rollstuhl langsam an, rollte, immer wieder unter Stöhnen anschiebend, durch die Küche und war eben auf der Schwelle zum Vorzimmer, direkt gegenüber der Kellertür, als ich sie anhielt. Begütigend erklärte ich, meine Frau käme gleich, sie solle sich beruhigen. Sie fuhr jedoch fort, nach ihrer Tochter zu rufen, als hätte sie mich nicht verstanden, bis meine Frau atemlos aus dem Keller gehetzt kam.

Meine Phantasie reifte zum Vorhaben. Noch war ich überzeugt, niemals einen Mord vollbringen zu können, doch ein Zufall kam mir zu Hilfe. Meine Frau erkrankte und beauftragte mich, so schwer es ihr fiel, mit der Betreuung von Mamá.

Ich will es kurz machen: Während meine Schwiegermutter fortwährend nach ihrer abwesenden Tochter rief, bereitete ich Kaffee zu, stellte frisch gekauftes Hefegebäck auf den Tisch, deckte den Tisch und erklärte Mamá, dass ich die Marillenmarmelade erst aus dem Keller holen müsse.

Hinter der Tür eines Kellerraums wartete ich, bis ihre Rufe näher kamen. Der sprichwörtliche Angstschweiß stand mir im Gesicht, ich zitterte, mein Puls raste. Immer wieder liest oder hört man in Medien von kaltblütigen Tätern, die ihre Verbrechen begehen, ohne mit der Wimper zu zucken. Was für ein Unfug. Sie haben keine Ahnung, wie belastend eine Mordtat ist. Emotionslose Killer – völliger Unsinn. Schon vor dem Tod des Opfers ist man dem Zusammenbruch nahe. Ich schlotterte, und mehr als nur meine Wimpern zuckten.

Die Rufe kamen näher, sie musste am oberen Ende der Treppe angehalten haben. Wieder rief sie nach ihrer Tochter. Um die Sache zu beschleunigen, rief ich mit verstellter Stimme um Hilfe. Wenig später krachte und polterte es, Mamá stöhnte kurz auf, dann Stille. Ich wagte mich nicht aus meinem Versteck. Wenn sie nun noch lebte? Mehrmals glaubte ich, ein Ächzen und Stöhnen zu vernehmen, das aber leiser wurde. Auch die Abstände dazwischen wurden länger. Ich blieb stocksteif – doch es durfte nicht zu lange zugewartet werden: Ich musste den Notarzt und meine Frau benachrichtigen, es durfte keine nachweisbare Verzögerung bei der Alarmierung geben.

Ich kam hervor, versuchte, den Blick abzuwenden. Mamá lag seltsam verkrümmt am Fuß der Treppe, der Rollstuhl auf ihr. Ich drückte mich an ihr vorbei, so wie ich es als Kind getan hatte, wenn eine große Spinne in einem Mauerwinkel hockte.

Die Anrufe bei der Rettung und meiner Frau gelangen mir aufgewühlt und kurzatmig, ohne dass ich mich verstellen musste. Aber in dem Moment, als ich nach dem Gespräch mit meiner Frau das Handy zugeklappt hatte, wurde mir ein Fehler klar: Ich hatte keine Erste Hilfe geleistet. Kein besorgter Schwiegersohn würde Mamá so, wie sie lag, liegen lassen.

Ich stürzte die Kellertreppe hinunter, schleuderte den Rollstuhl zur Seite, zerrte Mamá, sie unter den Armen festhaltend, so aus ihrer Position, dass sie auf dem Rücken lag, legte trotz aufkommenden Ekels einen Finger an ihre Halsschlagader, spürte keinen Puls, brachte sie in die stabile Seitenlage und hörte das Klingeln. Ich hetzte treppauf, riss die Tür auf, stand erregt und zittrig vor den Rettungsleuten und stammelte: „Unten, unten im Keller!“

Ein Weinkrampf, der mich nun zu schütteln begann, veranlasste den Notarzt, skeptisch die Augenbrauen hochzuziehen. Eine so starke emotionale Reaktion auf einen Unfall der Schwiegermutter erschien ihm wohl unglaubwürdig. Ich verfolgte erschüttert die Arbeiten der Rettungsleute vom Treppenabsatz aus, als meine Frau – schweißnass, rotäugig, provisorisch gekleidet und ungeschminkt – eintraf. Ein Blick voll Zorn und Verachtung traf mich.

Man brachte Mamá zwar noch ins Krankenhaus, doch sie verstarb am selben Tag. Meine Frau sprach an diesem Tag nicht mehr mit mir, doch ich hoffte, sie würde an ihren unausgesprochenen Anschuldigungen bald zu zweifeln beginnen und sie schließlich begraben.

In der Nacht konnte ich nicht einschlafen. Kaum hatte ich die Augen geschlossen, kam meine Schwiegermutter mit blutigem Gesicht im Rollstuhl auf mich zugefahren, ich befand mich am Ende eines engen Ganges, der einem Bergwerksstollen glich. Mit knochigen Fingern deutete sie auf mich. Bringst du mir jetzt die Marillenmarmelade? Ihre Stimme hatte einen drohenden Unterton. Zahllose fürchterliche Male wiederholte sich die Szene.

Und als ich, schweißgebadet und keuchend, endgültig...