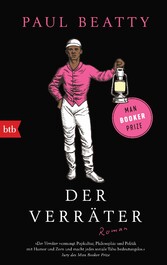

Der Verräter - Roman

von: Paul Beatty

Luchterhand Literaturverlag, 2018

ISBN: 9783641222499

Sprache: Deutsch

352 Seiten, Download: 2211 KB

Format: EPUB, auch als Online-Lesen

Prolog

Aus dem Mund eines Schwarzen klingt das sicher unglaublich, aber ich habe nie geklaut. Habe nie Steuern hinterzogen oder beim Kartenspiel betrogen. Habe mich nie ins Kino gemogelt oder merkantile Gepflogenheiten und die Erwartungen von Mindestlohnempfängern ignoriert, indem ich einer Drugstore-Kassiererin das überschüssige Wechselgeld vorenthalten hätte. Ich bin nie in eine Wohnung eingebrochen. Habe nie einen Schnapsladen ausgeraubt. Habe mich in vollbesetzten Bussen oder U-Bahnen nie auf einen Platz für Senioren gepflanzt, meinen gigantischen Penis rausgeholt und mir lüstern, aber auch leicht zerknirscht einen runtergeholt. Dennoch sitze ich hier, in den Katakomben des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten von Amerika, auf einem gut gepolsterten Stuhl, der, ähnlich wie das Land insgesamt, nicht ganz so gemütlich ist, wie er aussieht, die Hände in Handschellen auf dem Rücken, mein Recht zu schweigen längst abgehakt und vergessen, während mein Auto ebenso illegal wie ironisch in der Constitution Avenue steht.

Einbestellt durch ein amtliches Schreiben mit dem Stempel WICHTIG! in fetten knallroten Lettern auf dem Umschlag, tue ich seit meiner Ankunft in dieser Stadt nichts anderes, als mich zu krümmen und zu winden.

»Hochverehrter Herr«, begann das Schreiben.

»Glückwunsch, denn Sie könnten schon jetzt ein Gewinner sein! Ihre Sache wurde aus Bergen von Berufungsfällen zur Verhandlung vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ausgewählt. Eine große Ehre! Wir raten Ihnen dringend, mindestens zwei Stunden vor der Anhörung da zu sein, angesetzt für 10:00 Uhr am 19. März im Jahre des Herrn …« Zum Schluss wurde erläutert, wie man von Flughafen, Bahnhof, Interstate 95 zum Obersten Gerichtshof gelangt, dazu gab es Coupons zum Ausschneiden für Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Pensionen etc. pp. Eine Unterschrift gab es nicht. Es hieß nur:

Mit freundlichem Gruß,

das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika

Washington, D. C. soll sich mit seinen breiten Boulevards, chaotischen Kreisverkehren, Marmorstatuen, Kuppeln und dorischen Säulen anfühlen wie das alte Rom (ob die Straßen des alten Rom auch voller obdachloser Schwarzer, Reisebusse, Sprengstoffspürhunde und Kirschblüten waren, sei dahingestellt). Gestern verließ ich das Hotel, ein sandalenbewehrter Äthiopier aus dem tiefsten und finstersten Dschungel von Los Angeles, und schloss mich dem Hadsch der patriotischen Hinterwäldler in Bluejeans an, die gemessenen Schrittes an den historischen Wahrzeichen vorbeipilgerten. Ich betrachtete voller Ehrfurcht das Lincoln-Denkmal. Was würde der Ehrliche Abe sagen, wenn er wieder zum Leben erwachen und sein hageres, sieben Meter messendes Körpergerüst vom Thron hieven könnte? Was würde er tun? Würde er einen Breakdance hinlegen? Pennys gegen die Bordsteinkante werfen? Nach einem Blick in die Zeitung feststellen, dass die von ihm gerettete Union heute eine funktionsuntüchtige Plutokratie ist, dass die von ihm befreiten Menschen Sklaven von Rhythmus, Rap und faulen Krediten sind, dass er mit seinen Talenten jetzt nicht mehr ins Weiße Haus, sondern auf den Basketballplatz gehören würde? Dort könnte er sich bei einem Konter den Ball schnappen, zu einem vollbärtigen Dreier aufsteigen, in dieser Pose verharren und Schwachsinn labern, während der Ball durchs Netz rauscht. Der Große Sklavenbefreier ist nicht aufzuhalten, nein, man kann ihn nur ausbremsen.

Wie nicht anders zu erwarten, kann man im Pentagon wenig mehr tun als Kriege anzetteln. Touristen dürfen nicht mal Fotos mit dem Gebäude im Hintergrund schießen, und deshalb war ich sofort bereit, meinem Vaterland zu dienen, als ich von einer Familie in Marineuniform, Veteranen in vierter Generation, gebeten wurde, mit Abstand zu folgen und sie klammheimlich zu fotografieren, während sie strammstanden, salutierten und rätselhafterweise die Finger zum Peace-Zeichen spreizten. In der National Mall fand eine Ein-Mann-Demo statt. Ein im Gras liegender weißer Junge manipulierte die Tiefenwirkung so, dass das ferne Washington Monument aussah, als würde ein riesiger, spitzer, hellhäutiger Steifer aus seiner offenen Hose ragen. Er scherzte mit Passanten, lächelte in ihre Handys und streichelte dabei seine trickreiche Dauererektion.

Im Zoo hörte ich, wie eine Frau den Zweihundert-Kilo-Gorilla, der im Primatengehege auf einem Eichenbalken saß und seine Brut beäugte, als »präsidial« bewunderte. Als ihr gegen die Informationstafel tippender Freund meinte, der Silberrücken heiße zufälligerweise Baraka, lachte die Frau schallend, bis sie mich erblickte, noch ein Zweihundert-Kilo-Gorilla, der sich gerade ein Wassereis oder eine Chiquita-Banane in den Mund stopfte. Daraufhin war sie tief zerknirscht und weinte bittere Tränen, beklagte ihre ungehörige Offenheit und meine Geburt. »Einige meiner besten Freunde sind Affen«, rutschte ihr heraus. Das wiederum brachte mich zum Lachen. Ich ahnte, wo sie zu Hause war. Diese Stadt ist ein einziger Freud’scher Versprecher, ein Betonphallus, ein Symbol für Amerikas Ruhm und Schande. Sklaverei? »Manifest Destiny«? Laverne & Shirley? Die Tatenlosigkeit, während sich Nazi-Deutschland anschickte, die Juden Europas komplett zu vernichten? Hey, einige meiner besten Freunde sind das Museum of African Art, das Holocaust Museum, das Museum of the American Indian, das National Museum of Women in the Arts. Außerdem sollten Sie wissen, dass die Tochter meiner Schwester einen Orang-Utan geheiratet hat.

Man muss sich nur Georgetown und Chinatown anschauen. Gemächlich am Weißen Haus, am Phoenix House, am Blair House und am hiesigen Crack-Haus vorbeischlendern, um zu wissen, was Sache ist. Man ist entweder Bürger oder Sklave, ob im alten Rom oder im heutigen Amerika. Löwe oder Jude. Schuldig oder unschuldig. Hat es sich entweder gemütlich eingerichtet oder nicht. Und hier, im Obersten Gericht der Vereinigten Staaten, in Handschellen auf dem rutschigen Lederpolster des Stuhls sitzend, kann ich nur verhindern, dass mein Arsch unrühmlich auf den Fußboden knallt, indem ich den Kopf weit in den Nacken lege, eine Haltung, die eventuell Gleichgültigkeit gegenüber der Haft signalisiert, auf jeden Fall aber eine Missachtung des Gerichts.

Die Justizwachtmeister marschieren wie ein wagenloses Ackergaul-Vierergespann in den Saal, zusammengeschirrt durch ihre Liebe zu Gott und Vaterland, sie haben militärisch kurze Haare und Schlüsselbünde, die wie Schlittenglöckchen klimpern. Das Zugpferd, eine stolze Kaltblutstute von Frau, vor der Brust eine regenbogenbunte Schärpe aus Vorladungen, tippt von hinten gegen meinen Stuhl. Sie will, dass ich gerade sitze, doch als die legendäre Verkörperung zivilen Ungehorsams, die ich bin, lehne ich mich noch weiter zurück, um dann wie eine linkische Demonstration passiven Widerstands auf den Fußboden zu knallen. Der Schlüssel für die Handschellen baumelt über meinem Gesicht, als sie mich mit einem dicken, haarlosen Arm in die Vertikale hievt, den Stuhl so dicht an den Tisch schiebt, dass ich mich mitsamt Anzug und Krawatte in der glänzenden, zitronenfrischen Mahagoniplatte gespiegelt sehe. Ich habe noch nie einen Anzug getragen, und der Händler, der mir diesen verkaufte, meinte: »Gefällt Ihnen garantiert, wie Sie darin aussehen.« Mein Spiegelbild sieht jedoch aus wie das aller anderen schwarzen Männer mit Geschäftsanzug und Cornrows oder Dreadlocks oder Glatze oder Afrolook, deren Namen und Gesicht keiner kennt – wie eine Verbrechervisage.

»Wenn Sie elegant sind, fühlen Sie sich wohl«, versprach der Händler obendrein. Garantierte auch dies. Sobald ich wieder zu Hause bin, verlange ich die $ 129 zurück, denn ich finde mich nicht elegant. Fühle mich auch nicht wohl. Ich fühle mich wie mein Anzug – billig, kratzig, mit aufgeribbelten Nähten.

Polizeibeamte erwarten meist, dass man sich bedankt. Ganz egal, ob sie dir den Weg zum Postamt erklären, dir hinten im Streifenwagen den Arsch versohlen oder, wie in meinem Fall, deine Handschellen lösen, dir Hasch und Drogenutensilien zurückgeben und dich mit dem traditionellen Federkiel des Obersten Gerichts ausstatten. Diese Beamtin schaut jedoch mitleidig drein, und das schon seit dem Vormittag, als sie mich mit ihrer Truppe auf der protzigen vierundvierzigsten Stufe des Obersten Gerichts in Empfang nahm. Die Beamten standen Schulter an Schulter unter dem pompösen Tympanon mit der Inschrift GLEICHES RECHT FÜR ALLE, blinzelten in die Morgensonne, Kirschblüten wie Schuppen auf den Windjacken, und blockierten den Eingang zum Gebäude. Wir wussten alle, dies war eine Scharade, eine alberne Demonstration staatlicher Macht in letzter Sekunde. Nur der Cockerspaniel war nicht eingeweiht. Die Gurtleine hinter sich herziehend, flitzte er auf mich zu, schnüffelte erregt an meinen Schuhen und Hosenbeinen, wühlte mit feuchter, schnodderverkrusteter Schnauze in meinem Schritt und setzte sich dann neben mich, peitschte den Boden stolz mit dem Schwanz. Das Vergehen, das man mir vorwirft, ist so ungeheuerlich, dass eine Anklage wegen des Mitführens von Marihuana in einem staatlichen Gebäude so ähnlich wäre, als würde man Hitler des Herumlungerns in fremden Ländern bezichtigen oder eine multinationale Ölfirma wie British Petroleum nach fünfzig Jahren Umweltverschmutzung samt Ölpest, explodierten Raffinerien, Emissionen und einer schamlos verlogenen Werbekampagne wegen eines nicht benutzten Mülleimers verklagen. Also klopfe ich die Pfeife mit zwei lauten Schlägen auf dem Mahagonitisch aus. Fege und puste das Schleimharz auf den Fußboden, stopfe die Pfeife mit selbst angebautem Kraut, und die Beamtin zückt so zuvorkommend ihr BIC,...