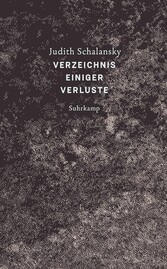

Verzeichnis einiger Verluste

von: Judith Schalansky

Suhrkamp, 2018

ISBN: 9783518759028

Sprache: Deutsch

252 Seiten, Download: 17362 KB

Format: EPUB, auch als Online-Lesen

Südliche Cookinseln

Tuanaki

auch Tuanahe

* Das Atoll lag etwa 200 Seemeilen südlich von der Insel Rarotonga und etwa 100 Seemeilen südwestlich von der Insel Mangaia.

† Um den Jahreswechsel 1842/43 muss Tuanaki bei einem Seebeben untergegangen sein, denn im Juni 1843 konnten Missionare die Insel nicht mehr lokalisieren. Erst im Jahr 1875 wurde das Atoll von allen Karten getilgt.

Es war an einem lichten und vollkommen windstillen Apriltag vor genau sieben Jahren, als ich eine mir unbekannte Insel namens Ganges auf einem Globus der Kartenabteilung der Staatsbibliothek entdeckte. Das einsame Eiland lag im nordöstlichen Nichts des pazifischen Weltmeeres, im Kielwasser des mächtigen Kuro Siwo, jener sich schwarzblau kräuselnden Meeresströmung, die warme, salzige Wassermassen von der Insel Formosa entlang des japanischen Archipels unermüdlich nordwärts schiebt, als imaginärer nördlicher Fluchtpunkt der marianischen und der ha-waiianischen Inselketten, von denen Letztere noch den Namen John Montagus – des vierten Earl of Sandwich – trug, zumindest auf jener etwa kinderkopfgroßen Kugel aus Gips und kunstvoll bedrucktem Pappmaché. Von dem vertrauten Namen und der ungewöhnlichen Position gereizt, stellte ich Nachforschungen an, die zu Tage brachten, dass nahe den Koordinaten 31°N 154°O zweimal ein Riff, viermal sogar Land gesichtet worden war, die Existenz eines solchen jedoch von verschiedenen Stellen immer wieder angezweifelt wurde, ehe am 27. Juni 1933 eine Schar japanischer Hydrografen nach eingehender Untersuchung der fraglichen Region das amtliche Verschwinden von Ganges vermeldete, ohne dass die Welt größere Notiz von jenem Verlust nahm.

Tatsächlich verzeichnen die alten Atlanten zahllose Phantominseln, die Seefahrer umso häufiger zu erblicken glaubten, je genauer die Karten wurden und je weniger Raum für Unerforschtes sie boten, von den letzten weißen Flecken erregt, von der Ödnis der unermesslichen See gereizt, von tiefhängenden Wolken oder driftenden Eisbergen getäuscht, von brackigem Trinkwasser, madigem Brot und zähem Pökelfleisch angewidert, nach Land und Ruhm so sehr dürstend, dass in ihrer uferlosen Gier all das Begehrte zu einem Klumpen aus Gold und Glanz verschmolz und sie dazu verlockte, wundersame Namen samt nüchternen Koordinaten in die Logbücher zu notieren, um die Ereignislosigkeit ihrer Tage mit vermeintlichen Entdeckungen zu durchkreuzen. Und so fanden Namen wie Nimrod, Matador oder die Auroras Eingang in die Karten, kühne, kursive Schriftzüge neben den schwach umrissenen Konturen verstreuter Brocken Land.

Doch nicht diese lange Zeit unwidersprochenen Behauptungen fesselten mein Interesse, sondern die Inseln, deren einstige Existenz und späteres Verschwinden zahlreiche Berichte verbürgen, unter allen Zeugnissen jedoch vor allem jene, die von der untergegangenen Insel Tuanaki berichteten, was gewiss dem klangvollen, an ein verwehtes Zauberwort erinnernden Namen, hauptsächlich aber der eigentümlichen Kunde geschuldet war, die von den Bewohnern dieses Eilands zu berichten wusste, ihnen wäre das Kämpfen gänzlich unbekannt und das Wort Krieg in keiner seiner unguten Bedeutungsschichten geläufig gewesen, was ich aus einem tief verschütteten Rest kindlicher Hoffnung heraus sofort zu glauben bereit war, auch wenn es mich zugleich an die utopischen Wunschträume etlicher Traktate erinnerte, die nichts Geringeres zu behaupten wagten, als dass eine andere Welt möglich sei, diese jedoch – wie die oft ausufernden Beschreibungen ihrer immer durchdachter und folglich lebensfeindlicher werdenden Gesellschaftsordnungen zeigten – gemeinhin nur in der Theorie der bestehenden vorzuziehen sei. Wider besseres Wissen suchte ich also wie so viele vor mir ein Land, das keine Erinnerung kannte, sondern nur die Gegenwart, ein Land, in dem Gewalt, Not und Tod vergessen, in dem sie unbekannt waren. So erschien Tuanaki vor mir – kaum herrlicher, als die Quellen es schildern: ein Atoll aus drei sich knapp über den Meeresspiegel erhebenden Inseln im seichten und fischreichen Gewässer einer milchblau schimmernden Lagune, von einem Korallenriff gegen die scharfe Brandung und die zudringlichen Gezeiten geschützt, mit schlank aufragenden Kokospalmen und üppigen Obstbäumen bewaldet, von einem ungekannt freundlich gesinnten, den Frieden liebenden Menschenschlag bewohnt, kurzum: ein köstlicher Ort, den ich mir der Einfachheit halber wie das Paradies vorstellte, von dessen vielfach besungenem Urbild es nur der feine, doch entscheidende Umstand trennte, dass den Früchten seiner Bäume keinerlei Erkenntnis innewohnte, ausgenommen jener Binse, es sei segensreicher, hier zu bleiben, als zu gehen, war doch, wie ich bald mit Erstaunen feststellte, der Garten Eden in diesem Himmelsstrich ein Ort der Zuflucht und keiner der Vertreibung.

Dabei waren die Nachrichten von diesem unwahrscheinlichen Flecken Land gerade ausführlich genug, um seine einstige Existenz glaubhaft zu belegen, auch wenn das Chronometer seine exakte Position niemals bestimmte, denn kein Tasman, kein Wallis, kein Bougainville, nicht mal ein vom Kurs abgekommener Walfängerkapitän sichtete jemals ihr sanftes Gestade. Wieder und wieder besah ich mir die Bahnen der großen Südsee-Expeditionen, folgte den gestrichelten und gepunkteten Linien durch das Gradnetz über das papierene Meer und verglich die Routen mit der mutmaßlichen Position jener Insel, die ich in einem Anflug imperialer Stimmung im untersten, leeren Viereck markiert hatte.

Es bestand kein Zweifel: Jener Entdecker, den ein kleiner Kontinent bis in die heutige Zeit als den größten unter all seinen in jeden Winkel der Welt vordringenden Seefahrern preist, musste auf seiner dritten und letzten Fahrt Tuanaki nur knapp verfehlt haben, ja, seine beiden einst als Kohlenfrachter im Nebel von Whitby vom Stapel gelaufenen Schiffe im Laufe des 27. März 1777 nur unweit ihres Gesichtskreises vorübergesegelt sein – mit geblähtem Tuch, stolz wie Fregatten, in vollem Ornat. Mehr als ein Monat war vergangen, seit James Cooks langgediente Resolution und ihr jüngeres, wendiges Begleitschiff Discovery in ihrer angestammten Bucht des neuseeländischen Charlottensunds bei leicht aufkommender Brise die Anker gelichtet und die nach ihrem Kapitän benannte Meerenge passiert, nach zwei Tagen endlich die im Dunst schwarzgrün schimmernden Hügel Port Pallisers hinter sich gelassen hatten und hinausgesteuert waren aufs offene Meer. Doch die Winde waren gegen sie. Auf frische, oft drehende Brisen folgten erbärmlich schwache und auf regengepeitschte Sturmböen marternde Flauten. Selbst die Drift der Westwinde, die sie mit vertrauter Beharrlichkeit nach Nordosten in den Längenkreis Otahaitis hätte treiben sollen, blieb entgegen allen jahreszeitlichen Vorhersagen aus und rückte den nächsten Ankerplatz in immer bedrohlichere Ferne. Viel Zeit war bereits verloren. Und mit jedem Tag schwand ein weiterer Rest der Hoffnung, noch im bevorstehenden Nordsommer die Küste Neu-Albions entlangsegeln zu können, um den Eingang in jene vielfach beschworene Wasserstraße zu finden, die auf den unvollkommenen Kartenblättern die ersehnte Verkürzung des Seewegs zwischen pazifischem und atlantischem Meer versprach. Denn der Traum jener zwar vom Packeis gesäumten, doch schiffbaren Passage war alt und hartnäckig wie alle Kosmografenträume und hatte noch an Kontur gewonnen, seit der eines riesigen Südkontinents aufgegeben werden musste, nachdem Cook auf der Suche nach dem sagenumwobenen Land mit gewaltigen, ausladenden Zickzackbahnen die südlichen Meere durchpflügt und dabei nichts als Gebirge aus Eis zu Gesicht bekommen hatte.

So trieben die beiden Schiffe mit schlaffen Segeln dahin, und es begann sich jene dröhnende Stille auf sie zu senken, die sich so grundlegend von der einträchtigen Schweigsamkeit meines Bibliotheksdaseins unterschied. Manchmal konnte ich sie dennoch hören, die rollende, lang gemessene Dünung, den Hohn des heiteren Wetters, die endlose Litanei der sich unermüdlich kräuselnden und dann verebbenden Wellen, die einst Magellan dazu verführt hatte, diesen Ozean den ›friedlichen‹ zu nennen, ein gespenstischer Gleichklang, das erbarmungslose Geräusch der Ewigkeit, das schreckensvoller ist als das des tollwütigsten Sturms, von dem immerhin gewiss ist,...