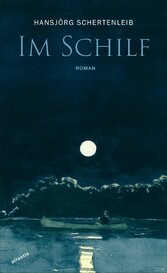

Im Schilf

von: Hansjörg Schertenleib

Atlantis Literatur, 2023

ISBN: 9783715275123

Sprache: Deutsch

176 Seiten, Download: 663 KB

Format: EPUB, auch als Online-Lesen

Zwei

Im Fahrstuhl, mit dem wir in den vierten Stock fuhren, roch es nach lauwarmem Essen, in der Ecke lag ein Stück Mullbinde. Der Mann, der mit uns in die Höhe glitt, trug schlammverkrustete Gummistiefel und hatte seine Mütze so tief ins Gesicht gezogen, dass ich die Freisprechanlage, die er trug, erst bemerkte, als er das Gesicht anhob und im Brustton der Überzeugung sagte:

»She’s tough as a nail.«

Wir stiegen aus, der Mann fuhr weiter; bevor sich die Lifttür zuschob, sahen wir uns an, er hatte Tränen in den Augen, doch er senkte nicht den Blick, als wollte er mich auf etwas vorbereiten. Stark wie ein Nagel! Wie immer, wenn Charlotte aufgeregt war, sagte sie nichts; ich hatte gelernt, in solchen Situationen den Mund zu halten und ihr nicht zu nahe zu kommen. Hinter mehreren Türen fiepten Maschinen, vor dem Bereitschaftszimmer der Krankenschwestern roch es nach Kaffee, der seit Stunden auf der Heizplatte stand. Zimmer 417 lag am Ende des Korridores, ein Fenster ging auf einen Parkplatz hinaus, hinter dem sich eine Siedlung identischer Reihenhäuser den Hang hinaufzog; viele der sicherlich fünfzig Häuser standen leer und befanden sich in unterschiedlichen Stadien des Zerfalls, kaum einer der Vorgärten machte einen gepflegten Eindruck.

»Der Mann, der mit ihm im Zimmer liegt, war früher Polizist.«

Charlotte lächelte verkrampft, klopfte leise an die Tür, drückte, ohne abzuwarten, die Klinke nach unten und betrat das Zimmer. Ich ließ einen Augenblick verstreichen, bis ich ihr nachging; auf den ersten Blick glaubte ich, der fremde Mann, der im Bett am Fenster lag, sei tot. Seine straff gespannte Gesichtshaut zeigte bereits die endgültigen Züge seines Totenschädels, wie eine Steinfigur lag er auf dem Rücken, die Hände vor dem Bauch gefaltet, und starrte an die Decke. Ich konnte nicht anders und hob auch den Blick: Über seinem Bett prangte ein Fleck aus Ringen in unterschiedlichen Brauntönen. Die Flüssigkeit der Infusion, die dem Mann gelegt war, glänzte wie Honig. Das zweite Bett war leer, eine Schwester war im Begriff, das Leintuch abzuziehen; Charlotte schnappte vor Schreck nach Luft, taumelte, griff geisterhaft langsam um sich und ließ sich von mir, bevor sie zu Boden sinken konnte, auffangen. Der Gesichtsausdruck der Schwester war streng, ihr Blick aber war gütig. Sie warf das Leintuch über einen Stuhl, nahm Charlotte bei der Hand, drückte sie aufs Bett und fragte, wen wir besuchen wollten. Wenn ich die Schwester richtig verstand, erklärte sie Charlotte, dass der Mann, der in diesem Bett gestorben war, nicht Max Hauert hieß und wir uns im falschen Zimmer befanden. Sie tätschelte ungerührt lächelnd Charlottes Wange und ging aus dem Zimmer; Charlotte atmete tief ein und schüttelte den Kopf, als wollte sie einen Gedanken vertreiben, den sie nicht aussprechen konnte.

»Er hat mir die falsche Zimmernummer genannt.«

Nach dem Tod meiner Mutter hatte mein Vater gar nicht erst versucht, allein zu leben. Am Tag nach der Kremation schaffte er ihre Sachen aus der Wohnung, als wollte oder müsste er ihre Spuren so schnell wie möglich verwischen. Ihre Kleider lagen auf dem Ehebett ausgebreitet, Blusen, Röcke, Jupes, Kleider, Mäntel, Jacken, Strickjacken, die vier Schubladen ihrer Kommoden standen offen, ihre Unterwäsche quoll heraus, auf dem Nachttischchen lagen Knäuel aus Strümpfen und Strumpfhosen, der Fußboden war mit ihren Schuhen bedeckt, als hätte er sie verzweifelt aus dem Schrank gefegt. Aber mein Vater ist nicht außer sich gewesen, weder vor Trauer noch vor Wut, und seine zielgerichtete Ruhe hat mich damals am meisten geärgert, seine kalte Entschlossenheit, die Sachen der Frau, die er geliebt hatte, wie er stur behauptete, und mit der er zweiundfünfzig Jahre verheiratet gewesen war, so schnell wie möglich wegzuschaffen. Meine Vorwürfe hatten ihn wütend gemacht, wir haben uns angeschrien, und ich bin mit dem festen Vorsatz aus der Wohnung gestürmt, ihn nie wiederzusehen. Die trotzige Ankündigung meines Vaters, er werde mit nichts als einem Lederrucksack reisen, darin nur das Allernötigste, Portugal, Spanien, Griechenland, Vietnam, Kambodscha, nahm ich, aus gutem Grund, wie sich zeigte, nicht ernst. Denn keine Woche später gab er eine Kontaktanzeige in einer Zeitschrift für Tierfreunde auf, in der der Rubrik für kontaktfreudige Senioren erstaunlich viel Platz eingeräumt wird. Seine Reisepläne brachte er nie mehr zur Sprache, stattdessen redete er bald davon, mit einer der sechs Frauen zusammenzuziehen, die er aufgrund seiner Anzeige getroffen hatte, er könne sich jedoch nicht entscheiden, mit welcher. Hätte er damals, nach dem Tod seiner Frau, die Stärke gezeigt, schwach zu sein, ich hätte ihn respektiert und wohl geliebt. Aber er unternahm nicht einmal den Versuch, es mit sich selbst auszuhalten, gab sich nicht die Chance, zu dem Mann zu werden, in den er sich unweigerlich verwandeln würde, wenn er allein lebte. Zudem machte ihn das Wissen, dass auch ihm die Lebenszeit knapp wurde, alles andere als nachsichtig oder neugierig, als tolerant oder großzügig. Er war immer noch abhängig von der Meinung anderer und verlangte, selbst um den Preis der Selbstverleugnung, Anerkennung, ja sogar Freundschaft von seinen früheren Vorgesetzten in der Bank, in der er bis zur Pensionierung als Sicherheitsbeamter gearbeitet hatte. Den Stolz, den ich für ihn empfand, als Verdingbub mit sieben Jahren Schulbildung eine fünfköpfige Familie als ungelernter Hilfsarbeiter durchzubringen, machte er zunichte, weil er die Unterschicht verachtete und sich über die Arbeiterbewegung und mein Engagement in der Gewerkschaft als Offsetdruckerlehrling lustig machte. Durch die naive Bewunderung seiner Vorgesetzten verleugnete er nicht nur seine Herkunft, sondern auch seinen Stand als Arbeiter, warf ich ihm vor. Wie für die meisten Jugendlichen gab es auch für mich nichts, was nicht absolut war, nur Weiß oder Schwarz, Richtig oder Falsch, Lob oder Tadel, gut oder schlecht. Ich war anmaßend, wozu sonst soll die Jugend taugen? Unentschieden gab es nicht, nur Siegen oder Verlieren. Aber obwohl ich mir wünschte, mein Vater wäre ein anderer gewesen, hätte ich ihn doch akzeptieren können.

Es dauerte keine zwei Minuten, bis die Schwester zurückkehrte und zu Charlotte sagte, ihr Vater liege einen Stock höher in Zimmer 517, und uns ein klärendes Gespräch mit Dr. Miah empfahl. Dabei knetete sie Charlottes Arm, resolute Anteilnahme im Gesicht, mit den Gedanken aber offensichtlich bereits in einem anderen Zimmer. Schließlich zog sie die Hand zurück, reichte sie mir zum Abschied und konnte sich für die Länge eines Herzschlags nicht gegen ein Lächeln wehren, weil ihr Daumen beim Händedruck wohl zufällig auf meinem Puls lag.

Das Scheppern, mit dem die Fahrstuhltür im fünften Stock hinter uns zuglitt, übertönte den Signalton meines Handys in der Hosentasche, aber das Vibrieren an meinem Oberschenkel verriet, dass eine Nachricht eingegangen war.

Charlotte konnte es nicht erwarten, ihren Vater zu sehen, mit großen Schritten eilte sie durch den langen, menschenleeren Korridor, ohne sich darum zu scheren, ob ich ihr folgte oder nicht. Um nachzusehen, wer geschrieben oder angerufen hatte, blieb ich vor der Toilettentür stehen, rief Charlotte hinterher, ich sei sofort so weit, und schloss mich in eine Kabine ein. Patricia schrieb, sie vermisse mich, fahre aber, um nicht ständig an mich denken zu müssen, übers Wochenende mit Ro in die Berge, um zu wandern. Wer war Ro? Rahel? Roberta? Rolf? Robert? Was bedeutete das verräterische aber? Meinem Spiegelbild wich ich aus, als ich mir die Hände wusch und beschloss, Patricia vorerst nicht zurückzuschreiben, um ihr meine unangenehmen Fragen zu ersparen. Charlotte wartete vor der Toilette auf mich, warf mir einen entnervten Blick zu und stürmte weiter. Auf den Gedanken, ihr von Patricia zu erzählen, kam ich nicht einmal: Sie war nie eifersüchtig gewesen. Vor der hintersten Tür blieb sie stehen, als sei sie vor eine Wand gerannt, drehte sich um und packte mich grob an der Schulter:

»Danke, machst du mit, das vergess ich dir nie.«

»Du willst Max also wirklich Theater vorspielen?«

»Er will, dass wir es gut haben, Vik!«

Ich ließ es bleiben, etwas dazu zu sagen; Max’ Wunsch, uns ein letztes Mal als glückliches Ehepaar zu sehen, wollte ich nicht im Weg stehen.

Die Decke war straff um seinen Körper gespannt, als müsste man Max mit Gewalt im Bett festhalten. Sein Blick, er hatte den Kopf zur Seite gedreht, um mitzubekommen, wenn jemand das Zimmer betrat, war leer, als habe er, nahezu blind, wie er war, ein Ziel im Visier, das sich außerhalb dieses Raumes befand. Die malvenfarbenen Schatten unter seinen Augen gaben ihm ein geisterhaftes Aussehen, es war schwierig, den Max in ihm zu erkennen, den ich kannte und liebte. Über den Geruch, der von ihm aufstieg wie eine Wolke, mochte ich nicht nachdenken, ich atmete durch den Mund und hielt mich im Hintergrund. Charlotte setzte sich auf den Rand des Bettes, streichelte die Hände ihres Vaters und bedeckte sein Gesicht mit Küssen, wobei sie ein leises Gurren von sich gab. Sein Kopf, eine erschreckend klein gewordene Nuss, glänzte braun, als habe er die vergangenen Monate nicht im irischen Wetter, sondern im Süden verbracht, von seiner weißen Haarpracht, auf die er so stolz gewesen war, war nichts geblieben. Er schmiegte seinen Kopf in Charlottes Handteller, als verbinde ihn das mit dem Leben, wobei er mich nicht aus den Augen ließ, ohne dass ich hätte sagen können, ob er mich tatsächlich sah und erkannte. Seine Augen waren leblos, seine Pupillen von einem Schimmer überzogen.

Max...