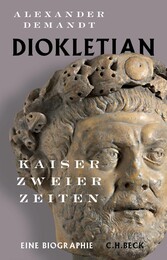

Diokletian - Kaiser zweier Zeiten

von: Alexander Demandt

Verlag C.H.Beck, 2022

ISBN: 9783406787324

Sprache: Deutsch

453 Seiten, Download: 5385 KB

Format: EPUB, auch als Online-Lesen

Passim confusaque omnia

AURELIUS VICTOR

II

Die Anarchie

unter den Soldatenkaisern

1. Das Ende der Severer 235 – 2. Die ersten Soldatenkaiser – 3. Der Tiefstand unter Gallienus 260 bis 268 – 4. Der Beginn der Konsolidierung

Edward Gibbon schrieb 1776 in seiner monumentalen ‹History of the Decline and Fall of the Roman Empire› (ch. III): If a man were called to fix the period in the history of the world, during which the condition of the human race was most happy and prosperous, he would without hesitation name that which elapsed from the death of Domitian to the accession of Commodus. Mit diesen Worten beschrieb er die Glanzperiode der römischen Kaiserzeit.[1] Ein blühendes Städtewesen, eine geordnete Verwaltung, eine hochgradig arbeitsteilige Wirtschaft, ein lebhafter Verkehr auf einem engmaschigen Straßennetz in dem gesamten Raum zwischen Nordsee und Rotem Meer – derartiges hatte die Alte Welt noch nicht erlebt – und die Neue noch nicht wieder. Städte und Villen standen unbefestigt im Lande, kaum ein Prozent der Reichsbevölkerung trug Waffen, das Militär lag an Rhein, Donau und Euphrat und sicherte die Pax Romana.

Die Lobreden, die 100 n. Chr. der jüngere Plinius, ein Mann aus Oberitalien keltischer Herkunft, und 143 n. Chr. Aelius Aristides, ein Grieche aus Kleinasien, auf Kaiser und Reich gehalten haben,[2] zeigen uns vielleicht nicht die ganze Wirklichkeit, gewiß aber die Ideale eines Wohlfahrts- und Rechtsstaates, an denen das Imperium Romanum sich messen lassen konnte. Das war im Jahr 180 vorbei. Den Herrscherwechsel von Marc Aurel zu Commodus kennzeichnete schon Cassius Dio 222 n. Chr. als Zäsur, als Umschlag einer goldenen Herrschaft in eine solche von Eisen und Rost.[3]

Im dritten Jahrhundert vollzog sich der Übergang von der Zeit des Prinzipats in die Spätantike. Einfälle an allen Grenzen, Verteidigungs- und Bürgerkriege schwächten das Reich, zeitweilig drohte es zu zerfallen. Wir sprechen seit Léon Homo 1913 von der Reichskrise unter den Soldatenkaisern. Der Begriff kommt von griechisch krinein – «entscheiden». Die hippokratische Medizin verwendete das Wort krisis für die Zeit, in der sich entscheidet, ob ein Patient stirbt oder überlebt. Für die Reichseinheit stand das auf dem Spiel. Es fehlt nicht an entsprechenden Befürchtungen bei den Zeitgenossen. Jacob Burckhardt hat in seinen ‹Weltgeschichtlichen Betrachtungen› 1868 den geschichtlichen Krisen ein grundlegendes Kapitel gewidmet. Er versteht sie als «beschleunigte Prozesse» in der Politik, als «vitale Umgestaltung», sein Musterfall ist die Völkerwanderung, zu der das 3. Jahrhundert das Vorspiel darstellt.[4] Dazu ein Abriß:

1. Das Ende der Severer 235

Der grausame Commodus wurde Silvester 192 ermordet. Dem folgten Bürgerkriege, bis 194 Septimius Severus das Reich wieder stabilisierte. Sein Sohn Caracalla (211–217) sicherte 211 die Monarchie, indem er seinen Bruder und Mitherrscher in den Armen der Mutter erdolchte. Zukunftweisend war innenpolitisch seine Constitutio Antoniniana 212, die Verleihung des römischen Bürgerrechts an alle freien Reichsangehörigen,[5] und außenpolitisch das Auftauchen eines neuen Feindes von europäischem Rang, der Alamannen. Aus mehreren germanischen Stämmen an der unteren Elbe hatte sich eine Kampfgemeinschaft gebildet, die sich «Alle Männer» nannte.[6] Ihre Reiter erschienen am Main, im Hinterland des Limes, wo mit Rom verbündete Kelten lebten. 213 zog Caracalla gegen sie, bekam sie aber nicht zu fassen. Die für seinen Triumph benötigten Gefangenen kaufte er bei den Chatten. Er wurde 217 von seinem Gardepräfekten und Nachfolger Macrinus umgebracht, den es 218 ebenso traf. Die Jahre unter dem Baalspriester aus Emesa/Homs Elagabal (218–222), seiner Großmutter Julia Maesa und seiner Mutter Julia Soemias sind durch die sexuellen Exzesse ein Schandfleck in der römischen Geschichte. Auch er starb mit seiner Mutter 222 den gewaltsamen Kaisertod.

Unter seinem Vetter und Nachfolger Severus Alexander (222–235) und seiner Mutter Julia Mamaea erschütterten mehrere Militärrevolten den inneren Frieden. Gefährlicher aber wurde eine äußere Bedrohung. Denn im Osten erhob sich ein neuer Dauerfeind. Im Jahre 224 besiegte der Sassanide Ardaschir, griechisch Artaxerxes, den letzten Partherkönig und übernahm die Macht in Persien.[7] Er erneuerte den Anspruch des Achämeniden Xerxes auf Asien und drang in die Provinz (Nord-)Mesopotamien ein.[8] Nisibis konnte er nicht nehmen, Severus Alexander schlug ihn zurück. Das feierte er 233 mit einem glänzenden Triumph in Rom, doch schon 234 mußte er wieder an die Front, diesmal an den Rhein, wie in Persien gemeinsam mit seiner herrschsüchtigen Mutter. Sie hatte ihm als Vierzehnjährigem durch eine Lüge den Purpur verschafft. Sie erklärte ihn zu einem unehelichen Sohn Kaiser Caracallas.[9]

Severus Alexander hatte für den Perserkrieg Truppen vom Rhein abgezogen und das nutzten – wie immer – die Germanen zu Raubzügen ins Reich. Zum ersten Mal durchbrachen die Alamannen im Jahre 233 den Limes und beraubten die Wetterau, das Decumatland nördlich und Raetien südlich der oberen Donau. Das belegen die Brandschichten und die zahlreichen vergrabenen Münzschätze. Die jeweils jüngsten Stücke stammen aus den Regierungsjahren von Severus Alexander. Die Rheinfront erforderte somit die Präsenz des Kaisers. In Mainz warteten die Truppen für die Strafexpedition, die der thrakische Präfekt Maximinus dort zusammengezogen hatte. Als der Kaiser mit weiteren Truppen von der Donau erschien, beschloß er nach dem Rat seiner Mutter, auf den Kampf zu verzichten. Er bot den Alamannen für eine hohe Summe Goldes einen Friedensvertrag an. Das empörte die kriegsbereiten Legionäre. Sie haßten die «Weiberherrschaft» und erhoben Maximinus Thrax (235–238) zum Kaiser. Er ließ Mutter und Sohn am 19. März 235 töten[10] und zahlte aus dem für die Alamannen bestimmten Geld das fällige Donativ an die Soldaten.

2. Die ersten Soldatenkaiser

Mit dem Tod des Severus Alexander endete die Severerdynastie. Es folgte die turbulente Reichskrise der Soldatenkaiser,[11] die, zumeist als Usurpatoren vom Heer erhoben, keine Bestätigung durch den Senat mehr erbaten oder benötigten.[12] Er hat die Kaiser von sich aus anerkannt.[13] Da der Kaiser nicht an allen Brennpunkten zugleich sein konnte, mußte er die Abwehr der Barbaren den örtlichen Generalen überlassen, die nach einem Sieg dann oft die acclamatio imperatoria erhielten. In den fünfzig Jahren seit 235, bis Diokletian das Reich wieder festigen konnte, zählen wir 26 Herrscher, die als legitime Augusti gelten können; drei Caesaren, die untergeordnete Mitregenten geblieben sind, und 41 Usurpatoren von bloß regionaler Bedeutung, die sich nicht durchzusetzen vermochten, zusammen also 70 Kaiser.[14] Für den Zustand der betroffenen Provinzen hatte all das verheerende Folgen.

Im Regierungswechsel von Severus Alexander zu Maximinus Thrax sah Aurelius Victor den Beginn der Soldatenkaiserzeit. Unter Caracalla habe die von Septimius Severus gefestigte res publica Romana ihren Höhepunkt erreicht, unter Severus Alexander ihn noch wahren können, doch dann sei der status Romanus gleichsam jählings abgestürzt. Die Kaiser seien mehr darauf bedacht gewesen, ihre Herrschaft zu erhalten als das Reich zu sichern, gute und schlechte, vornehme und niedrige, ja barbarische Herrscher in rascher Folge. «Überall Durcheinander und Verwirrung», passim confusaque omnia.[15] Maximinus, der semibarbarus,[16] sei der erste ex militaribus von den Legionen erhobene, so gut wie ungebildete Kaiser gewesen, litterarum fere rudis.[17] Der Senat habe notgedrungen zugestimmt. Die Funktion des amplissimus ordo, der traditionell höchsten Autorität im Reich, beschränkte sich hinfort auf das Totengericht, die Entscheidung zwischen consecratio und damnatio memoriae. Einzelne Senatoren indes bekleideten noch hohe Ämter in der Zivilverwaltung.

Der Übergang der Herrschaft ans Militär entspricht einer langen Entwicklung, der sich ausbreitenden Teilhabe an der Staatsmacht. Sie spiegelt sich in der Zusammensetzung von Heer, Beamtenschaft und Senat. Diese...