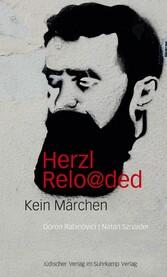

Herzl reloaded - Kein Märchen

von: Doron Rabinovici, Natan Sznaider

Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 2016

ISBN: 9783633742790

Sprache: Deutsch

120 Seiten, Download: 5204 KB

Format: EPUB, auch als Online-Lesen

Von: doron.rabinovici@liter.at

Betreff: Herzl reloaded

Datum: 13. 12. 14 20:53

An: teddyherzl@altneuland.com

Cc: natan.sznaider@subt.il

Sehr geehrter Herr Doktor Herzl,

ich bin überrascht, nach so langer Zeit von Ihnen zu hören; nehmen Sie es mir nicht krumm, doch ich war davon überzeugt, Sie seien längst tot. Seit mindestens hundert Jahren!

Nicht nur, weil so viel Zeit verging und nichts mehr von Ihnen erschien, wobei alles, was von Ihnen erschien, heute kaum mehr gelesen wird und wie aus einer Welt von Vorvorgestern klingt. Ich will auch nicht davon beginnen, wie Sie zum Heiligen einer Bewegung erstarrt sind. Sie setzten immerzu alles daran, der Moses der neuen Zeit zu werden. Der war ja auch so ein Glückskind wie Sie gewesen. Er ging beim Pharao ein und aus. Er gehörte zur noblen Schicht, vergaß deshalb jedoch seine Herkunft nicht. Wie Moses setzten Sie sich für die Unterdrückten Ihres Volkes ein.

Nu, Sie wollten so sein wie er, und Ihr Wunsch ist Ihnen so was von in Erfüllung gegangen … Sie sind eine Urgestalt, eine mythische Figur, von deren wirklicher Existenz die meisten jüdischen Menschen nichts wissen wollen.

Moses, von dem wir nicht einmal historisch gesichert annehmen dürfen, dass er denn je lebte, ist indes durchaus lebendiger als Sie, denn immerhin wird die Geschichte des Exodus allen jüdischen Kindern zu Pessach erzählt. Zudem sprach er Hebräisch. Stiege er heute aus einem Bus in Tel Aviv, könnte er etwa um ein Stück Brot oder ein Glas Wasser bitten. Sie, Herr Doktor, nicht. Sie beherrschen kein Hebräisch. Sie wären im Israel der Gegenwart hoffnungslos verloren.

Vielleicht ist das eines der größten Wunderwerke des Zionismus: die Wiedererweckung der Sprache, die bloß eine religiöse gewesen war, die Umformung toter Buchstaben zu einem modernen Kommunikationsmittel und zum Fundament einer Kultur mit eigener Literatur. Die Wörter der Heiligen Schrift werden nun dazu verwendet, von Popsongs, von Apps oder von Kondomen zu reden. In Modernhebräisch wird über die Emanzipation gestritten, wird telefoniert, wird gerappt und leidenschaftlich gestöhnt.

Aber womöglich ist es auch genau umgekehrt: Was geschieht eigentlich mit Menschen des 21. Jahrhunderts, wenn sie auf biblische Laute und Begriffe zurückgreifen? Anders gefragt: Ist Hebräisch modern geworden oder wird die israelische Gesellschaft allmählich ein wenig altertümlich? Sie mögen einwenden, diese atavistische Regression sei nicht unbedingt eine israelische Besonderheit. Dieser Rückfall in Zeiten, die so alt daherkommen, wie sie noch nie waren, begegnet einem in Texas, wo die christlichen Fundamentalisten uns den Himmel auf Erden bereiten wollen, und zwar auf Teufel komm raus, in Ungarn, wo das Magyarentum zur Hatz gegen Roma aufruft, in Russland und der Türkei, wo im Namen untergegangener Reiche neue Unterdrückung auflebt. Von den Dschihadisten, die derzeit im Namen des Islam den Terror zum Programm machen, ganz zu schweigen. Aber es ist genau Ihr Schreiben, das mich stutzig macht und die spezifisch israelischen Entwicklungen überdenken lässt.

Ich verstehe gar nicht, weshalb gerade Sie solchen rückständigen Phantasien nachhängen. Sie waren doch nie ein religiöser Jude, und schon gar nicht ein Vorläufer jener kleinen extremistischen Minderheit, die seit Jahrzehnten tatsächlich die Errichtung des dritten Tempels an Stelle des Felsendoms und der Al-Aqsa-Moschee plant. Ein Wahn, der nichts als eine unglaubliche Provokation für einundeinhalb Milliarden Muslime auf der ganzen Welt bedeuten würde. Eine Kriegserklärung. Sie, Herzl, hatten mit dem ganzen Firlefanz bisher nichts zu tun. Ihnen bedeutete die fundamentalistische Romantik nie viel. Wieso schwärmen Sie in diesem Email vom Tempel in Jerusalem? Was soll denn das? Ich weiß ja nicht, in welchem Roman Sie da gerade stecken, aber Sie sollten ihn lieber schnell zuklappen und in die Bücherei zurückbringen. Was Sie da schildern, hat mit dem modernen Jerusalem weniger zu tun, als Stammvater Moses mit Dana International.

Jerusalem ist, meinen Sie, nicht mehr das stinkende, stickige, laute Straßengewirr von früher. Sie sehnten sich nach einem Zion, das nichts mit dem Orient zu tun hat. Sie träumten, das jüdische Wien – ganz ohne den Antisemitismus des Karl Lueger und des Ritter von Schönerer – in einen Nahen Osten zu verlegen, der europäischer sein sollte als Europa. Sie schwärmen von baumbesetzten Prachtalleen, von der modernen Urbanität, von einer elektrischen Straßenbahn. Wünschen Sie sich ein Wiener Kaffeehaus vis-à-vis des Tempelbergs und einen Heurigen bei der Grabeskirche? Sie erzählen, was für eine Oase des Friedens, der spirituellen Harmonie, der Selbstlosigkeit Jerusalem geworden ist. Die Nationen der Welt würden zu dieser Stadt aufschauen, wenn Hilfe gefragt sei.

Wovon reden Sie denn bloß? Es ist nicht Häme, wenn ich Ihnen sage, kaum irgendetwas von dem, was Sie schildern, trifft auf das moderne Jerusalem zu. Ja, doch, es gibt eine elektrische Straßenbahn, da sind auch große Straßen. Die Stadt zeigt uns immer wieder ihre wunderschönen Seiten. Sie mag nicht gerade das Wien Ihrer Jahrhundertwende sein, aber das ist es nicht, was irgendwem dort fehlt. So schön und bunt die Märkte Jerusalems auch sind, so still und beschaulich manche Viertel wirken, die Stadt selbst ist kein Ort der Ruhe und des Gleichklangs geworden, sondern ein Brennpunkt von Hass und Gewalt. Im Grunde genommen ist sie zum Sinnbild einer religiösen Krise verkommen. Zum Schauplatz der Divergenz. Zum Tatort des Terrors. Sie ist kein Raum gemeinsamen Glaubens, sondern der Platz gegensätzlichen Eiferns.

Eben in diesen Tagen, in den letzten Wochen des Jahres 2014, werden in Jerusalem Anschläge verübt, werden Unschuldige ermordet und in der Knesset wird ein Gesetz diskutiert, das aus dem Judenstaat, der Ihnen vorschwebte, einen jüdischen Staat, was immer das genau sein soll, machen will. Ich dachte immer, Sie seien es nicht gewesen, der einen jüdischen Staat begründen wollte. Sie nicht! Ihnen, so schien mir, ging es nur um einen Staat für die Juden, um einen Fluchtpunkt für jene, die unter »Judennot«, unter Antisemitismus und Pogromen litten. Um ein »Nachtasyl« in finsterer Zeit. Für mich waren Sie ein Liberaler, der zur Kenntnis nehmen musste, dass seine Hoffnung auf Emanzipation und auf Assimilation sich nicht bewahrheitet hatte – und sich niemals bewahrheiten würde, weshalb Sie den Nationalstaat als letzten Ausweg empfanden.

Ich war davon überzeugt, Sie wollten jene Fehler vermeiden, unter denen Juden und Jüdinnen in der Diaspora zu leiden hatten. Mitten in einer Diskussion, ob Israel der demokratische Staat aller seiner Bürger sein sollte oder nur die Nation einer ethnischen Gruppe, unter der sich alle Übrigen zu fügen hatten, springt mich jedoch ihr Schreiben an. Während ernstlich überlegt wird, Arabisch nicht mehr als zweite Amtssprache anzusehen, lese ich Ihre Zeilen.

Sie müssen wissen: Ich bin in Israel geboren und lebe in Wien. Immer, wenn in Österreich darüber gestritten wurde, ob die Ortsschilder in Kärnten zweisprachig, deutsch und slowenisch, sein sollten, verwies ich nicht ohne eine gewisse Genugtuung auf das umkämpfte Land, aus dem ich stamme und in dem Straßen und Städte auf Hebräisch, Arabisch und Englisch gekennzeichnet waren.

Das Israel, in dem ich zur Welt kam, war ein kleiner Flecken ohne besetzte Gebiete. Meine Eltern waren nicht eingewandert, um hier den Tempel aufzurichten oder Nichtjuden zu unterdrücken. Im Gegenteil; mein Vater, David Rabinovici, erreichte Palästina nicht unbedingt als Zionist, sondern vor allem als ein Minderjähriger, der dem nazistischen Europa entkommen war. Er lebte als Jude in Bukarest. Zwangsarbeit. Die Angst vor der Deportation. Nach Bombardierungen musste er Leichen aus den Häusern holen. Als ihm ein Ticket nach Palästina angeboten wurde, griff er gleich zu. Einer von achthundert Passagieren, 500 Erwachsenen und 300 Kindern und Jugendlichen. Im Hafen drei kleine türkische Handelsschiffe. Er war für den Dampfer Mefküre gelistet, bereits eingeschifft, da sah Vater am Kai eine alte Frau, die er vom Dorf her kannte. Es war die Witwe Wohlgemuth. Sie raufte sich die Haare, sie weinte. Vier rumänische Soldaten, so klagte sie, hätten ihre ganze Habe, vier Koffer, gestohlen. Wie sollte sie, die Jüdin, es wagen, wieder vom Schiff zu gehen, vorbei an deutschen Wehrmachtssoldaten, um rumänische Uniformierte zu beschuldigen, sie ausgeplündert zu haben. Mein Vater ging vom Schiff, zunächst zum Polizeirevier, dann mit ihr zum Militärkommando, das weiter entfernt lag, voller Angst, die Mefküre könne ohne ihn abfahren. Ein jüdischer Halbwüchsiger und eine alte Jüdin traten vor einen Offizier, um die Armee eines Diebstahls zu bezichtigen. Es ist erstaunlich: Der Verantwortliche ließ die ganze Truppe antreten, ließ die Baracken durchsuchen, bis die Sachen der Witwe Wohlgemuth gefunden waren. In letzter Minute erreichten sie wieder den Hafen und die alte Frau bat Vater auf ihr Schiff, auf die Bulbul, zu wechseln. Die Mefküre, auf der Vater bereits gewesen war, wurde am nächsten Tag torpediert. Von den vielen Menschen an Bord konnten sich nur acht retten. Vater, der bis heute nicht schwimmen kann und ertrunken wäre, überlebte auf der Bulbul und erreichte die Türkei, von wo er nach Palästina gelangte. Vom Tempel und dessen Wiedererrichtung träumte er nicht. Er baute Straßen, Häuser. Er arbeitete in einer Fabrik. Er organisierte einen Streik. Er trat für die Gleichberechtigung zwischen Juden und Arabern ein. Er glaubte nicht an Gott, sondern an ein Israel der Demokratie und der Menschenrechte.

Meine Mutter, Schoschana Rabinovici, damals noch Susi...