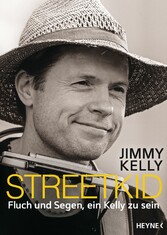

Streetkid - Fluch und Segen, ein Kelly zu sein

von: Jimmy Kelly, Patricia Leßnerkraus

Heyne, 2017

ISBN: 9783641211820

Sprache: Deutsch

256 Seiten, Download: 52412 KB

Format: EPUB, auch als Online-Lesen

Köln – Begegnung mit Daniel und meine Erinnerung ans Hyatt Hotel

Am nächsten Tag fuhr ich nach Köln, wo wir damals als singende Familie auf der Straße angefangen hatten.

Es war Ende der Siebzigerjahre, als wir erstmals nach Köln kamen. Mit unserem legendären roten Doppeldeckerbus rollten wir auf die Kölner Domplatte und gaben in der Fußgängerzone unsere ersten Straßenkonzerte überhaupt in Deutschland. Damals war ich sieben, höchstens acht Jahre alt und empfand unser Leben als riesengroßes Abenteuer. Gute zehn Jahre später kehrten wir nach Köln zurück, wo wir uns für viele Jahre wirklich heimisch fühlten. Zuerst lebten wir im Mülheimer Hafen auf der Grenze zu Deutz in unserem Hausboot namens Sean O’Kelley, das wir in Amsterdam gekauft hatten. Relativ schnell nach unserer Rückkehr gründeten wir unsere eigene Firma, die KEL-LIFE Music Production GmbH. Sie befand sich in einem Fabrikgebäude des Hafens, vis-à-vis von unserem Hausboot, in dem neben Büroräumen auch ein Tonstudio eingerichtet wurde. Anfangs konnten wir uns im Hafen und der Stadt noch völlig ungehindert bewegen, fühlten uns wild und frei wie die Vögel. Doch mit unserem 1994 erschienenen Album »Over the hump« und dem Song »An angel« kam der Durchbruch, und unser Leben veränderte sich schlagartig. Wir wurden richtig berühmt. Die Firma wuchs auf um die zweihundert Angestellte an und machte hundert Millionen Umsatz im Jahr. Längst spielten wir nicht mehr auf der Straße, sondern füllten mit unseren Konzerten problemlos alle Fußballstadien Deutschlands. Wir lockten die Fans mit unserer Musik jedoch nicht nur ins Stadion oder in große Konzerthallen. Nein, sie kamen auch zu unserem Hausboot und belagerten den Hafen. Kreischende und weinende Teenager, die tagelang dort campten, nur um einen kleinen Gruß, ein Lächeln oder einen Kuss von uns zu ergattern. Die Lage wurde 1995 so ernst, dass wir uns durch eine eigens für uns errichtete Mauer abschotten und eine Sicherheitsfirma engagieren mussten. Wann immer wir unseren geschützten Raum im Hafen verließen, folgten uns fortan auf Schritt und Tritt unsere Bodyguards. Das wilde und freie Leben war vorbei. Wir wurden zu Vögeln im goldenen Käfig.

Doch nicht nur das Leben im Außen änderte sich, auch unser Familienleben wurde mehr und mehr vom Erfolg durchdrungen. Zwar lebten wir noch alle gemeinsam auf überschaubarem Raum, doch unsere Zusammenkünfte im Wohnzimmer des Hausboots oder in der Kapitänskajüte veränderten sich. Wir waren nicht mehr nur als Familie beisammen, häufig kamen irgendwelche Mitarbeiter dazu, um Konzerte, einen neuen Plattenvertrag oder den nächsten Fernsehauftritt mit uns zu besprechen.

Das wilde und freie Leben war vorbei. Wir wurden zu Vögeln im goldenen Käfig.

Es muss irgendwann im Jahr 1996 gewesen sein, als wir unser Hausboot gegen das direkt am Rhein gelegene Fünfsternehotel Hyatt Regency eintauschten. Wir mieteten die komplette sechste Etage, zu der man nur mit einer VIP-Karte Zugang hatte. Wir zahlten in dieser Zeit so viel Miete, dass wir wahrscheinlich das Hotel gleich hätten kaufen können. Jeder von uns hatte sein eigenes Zimmer oder, besser gesagt, seine eigene Suite. Das hatte natürlich irgendwann zur Folge, dass jeder von uns mehr und mehr sein Privatleben führte, sein Essen aufs Zimmer bestellte und den Rest der Familie fast nur noch zu Geschäftsbesprechungen mit Plattenbossen, Tourmanagern oder Anwälten traf. Es drehte sich bei der Kelly Family alles nur noch um die Band, die innerhalb kürzester Zeit zur bekanntesten und erfolgreichsten Popgruppe Europas aufgestiegen war. Anfangs fiel es mir gar nicht auf, dass sich unser Familienverbund aufzulösen begann, weil wir uns immer mehr auseinanderlebten. Es war ein schleichender Prozess, der überlagert wurde von unserem Erfolg. Wir waren schließlich Stars und genossen es. Zumindest genoss ich es noch zu diesem Zeitpunkt. Alles war neu, wir waren gefragt, reich, schmückten die Titel der Bravo, erhielten Konzertanfragen aus aller Welt. All das überrollte uns wie eine Lawine. Wir waren auf oberflächliche Weise happy, nein, ich würde sogar sagen, wir waren high. Ich fühlte mich als Star und begann, richtig abzuheben, weil ich dachte, ich sei der Größte. So habe ich mich leider dann auch benommen.

Im Hyatt Regency blieben wir knapp zwei Jahre. Einige Zeit danach haben wir die Wasserburg Schloss Gymnich in Erftstadt gekauft – für zwölf Millionen, damals eine läppische Summe für uns. Das Schloss war das ehemalige Gästehaus der Bundesrepublik Deutschland.

Aber zurück zur Straße: Nun führte mich die Musik also erneut nach Köln. Das Wetter an diesem Tag war nicht gut. Es war grau, teils regnerisch. Da ich aber jeden Euro gebrauchen konnte, ging ich trotzdem raus auf die Straße. Doch während ich die Fußgängerzone hoch- und runterlief, fing mein Kopf wieder an zu spinnen. »Was mache ich hier, es ist alles die Schuld meines Vaters. Er hat mich nur ausgenutzt. Ich arbeite schon ein Leben lang, seit ich Kind bin. Hätte er nicht bloß ein bisschen Geld für jeden von uns zur Seite tun können? Dann müsste ich heute nicht hier stehen.« Er allein war schuld daran, davon war ich überzeugt.

Ich traute mich nicht, meine Anlage aufzubauen, deshalb lief ich ziellos durch die Straßen der mir so vertrauten Domstadt. Ich suchte nach allen möglichen Ausreden, warum ich nicht spielen sollte. Was wäre, wenn die Ordnungsbeamten wiederkommen würden? Was mich aber am meisten beschäftigte, war mein Vater. In meinem Kopf stritt ich heftig mit ihm. Es kostete meine ganze Energie, meinem toten Vater sowie dem einen oder anderen Bruder die Schuld an meiner Misere zu geben. Irgendwie schaffte ich es nach ein paar Stunden des Umherirrens und des Streits mit den Geistern in meinem Kopf doch, meine Gitarre auszupacken und das Mikrofon an die Anlage anzuschließen. Trotz des schlechten Wetters sang ich eine Weile, doch wieder liefen die meisten Menschen nur an mir vorbei. Nach einer halben Stunde kamen auch hier die Ordnungsbeamten, die mich wissen ließen, dass es nicht erlaubt war, mit Anlage in der Stadt zu spielen. Ohne Anlage wäre es mir erlaubt, allerdings müsste ich dann alle dreißig Minuten mindestens hundert Meter weiterziehen. Ich war entnervt und beleidigt, aber ich probierte es dennoch, ohne Anlage zu spielen. Ich suchte mir dazu einen Platz, an dem weniger los war, und entschied mich, einfach dort zu bleiben, bis die Beamten mich wegschicken würden. Einige Passanten hielten an und warfen ein paar Münzen in meinen Koffer. CDs kaufte jedoch niemand. Trotzdem spielte ich entgegen aller negativen Stimmen in meinem Kopf tapfer weiter, schließlich brauchte ich das Geld.

Was mich am meisten beschäftigte, war mein Vater. In meinem Kopf stritt ich heftig mit ihm.

Obwohl immer noch nicht viel los war, ging ich meiner Arbeit nach. Nach einer Weile stand ein junger Mann namens Daniel vor mir. Er war um die siebzehn Jahre alt. Sein Traum war es, Musiker zu werden. Seine Eltern erhofften sich aber, dass ihr Sohn irgendwann einmal Anwalt werden würde. Ich kannte ihn flüchtig, da sein Gitarrenlehrer ein guter Freund von mir war, der unter anderem auch bei der Kölner Kultband BAP musizierte. Daniel war nicht allein da, seine Eltern begleiteten ihn. Sie blieben ziemlich lange stehen und hörten mir zu. Es mussten um die zwei Stunden gewesen sein, obwohl ich immer dieselben drei Lieder sang.

Abends saß ich im Auto und zählte mein Geld – es waren gerade mal siebenundfünfzig Euro. Ich schluckte, denn mir wurde klar, dass ich so weder meine Familie noch die Miete oder sonstige Rechnungen würde bezahlen können. Und als ob das nicht schon genug wäre, klingelte auf einmal mein Telefon. Es war mein Freund, der Gitarrenlehrer von Daniel.

»Hey Jimmy, Daniel hat mir eben erzählt, dass du auf der Straße spielst. Was machst du da?«

»Ach, gar nichts, ich wollte nur mal wieder aus Jux auf der Straße spielen, so wie früher. Das war eine spontane Idee!« Ich log meinem Freund das Blaue vom Himmel runter, was nicht sehr schön von mir war, aber ich schämte mich, zuzugeben, dass ich das Geld dringend brauchte. Daraufhin sagte er mir etwas, was mir sehr wehtat. Daniel hatte ihm erzählt, dass seine Eltern ihn gezwungen haben, länger als eine Stunde meiner Musik zuzuhören und mich zu beobachten. Der Vater hatte seinem Sohn befohlen: »Jetzt schau dir das mal genauer an, denn das ist, was passiert, wenn du Musiker wirst!« Das war wie ein Schlag ins Gesicht für mich.

Am Anfang habe ich im Auto geschlafen, denn jeder Euro, den ich sparen konnte, war mir wichtig. Das war mental anstrengend und wirkte auf mich etwas unwirklich, obwohl wir während meiner Kindheit nur mit Wohnmobilen reisten, schlief ich doch die letzten fünfzehn Jahre seit dem Durchbruch ausschließlich in den besten Hotels rund um den Globus.

Daran konnte man sich sehr leicht gewöhnen. Ich parkte in der ersten Zeit meiner Rückkehr zur Straße nachts oft vor dem größten Hotel der jeweiligen Stadt. Dort fühlte ich mich sicherer, da es die ganze Nacht geöffnet war und ich schnell hätte hineinlaufen können, wenn etwas passiert wäre. Als ich nun in Köln spielte, schlief ich vor dem Hyatt Regency Hotel. Das war ein komisches Gefühl. Vor allem nach so einem Anruf meines Freundes und der Geschichte mit Daniel.

Ich schaute aus meinem Autofenster hoch zur sechsten Etage des Hotels und dachte an ein paar Jahre zuvor. Genau diese Etage des Hotels hatten wir gemietet – komplett! Zwei...