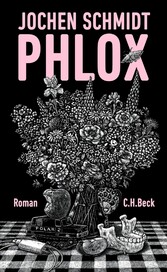

Phlox

von: Jochen Schmidt

Verlag C.H.Beck, 2022

ISBN: 9783406793097

Sprache: Deutsch

479 Seiten, Download: 3399 KB

Format: EPUB, auch als Online-Lesen

1. GEWALTFREIE KOMMUNIKATION

Wenn ich hinter dem Lenkrad unseres Autos sitze, kommt es mir immer vor, als spiele ich Familienvater, während mein Platz doch eigentlich auf der Rückbank sein müßte, wo ich als Kind ängstlich in mich hineingehorcht habe, ob mir schlecht wurde, und mir vorstellte, wie ich uns mit Hilfe langer Ruder an den mächtigen Stämmen der Chausseebäume mit ihren weißen, rechteckigen Warnflächen vorwärtsschob, oder ich starrte auf die Armatur, ob das rote Lämpchen aufleuchtete, das Zeichen dafür, daß irgend etwas am Auto nicht stimmte: Genaueres erfuhr man ja nicht, vielleicht war der Keilriemen gerissen, die Werkstatt hatte das für die nahe Zukunft, aber nicht unbedingt für die nächste Zeit angekündigt, unser Schicksal lag nicht in unserer Hand («’n Pariser kann ooch mal reißen», hatte der Meister gesagt.). Die Fahrt nach Schmogrow dauerte endlose zwei Stunden, auf denen es kaum Zerstreuung gab, nur selten eine enge Kreuzung mit einem runden Hohlspiegel oder noch seltener ein Auto, auf dessen Nummernschild «CD» stand, weil darin ein «Diplomat» saß (der ungestraft Menschen überfahren durfte), unser Motor war so laut, daß man fast schreien mußte, um sich zu verständigen, es roch nach Benzin und Öl, besonders wenn mein Vater bei der «Durchsicht» gewesen und der Unterboden geschmiert worden war. Ich atmete durch den Mund und hielt für den Notfall meine rote Plastikschüssel auf den Knien bereit, die mich, seit ich denken konnte, in motorisierten Fahrzeugen begleitete. Immerhin durfte ich zur Vorbeugung Bonbons lutschen, soviel ich wollte, während Karl und Ricarda auf den wöchentlichen «Süßigkeitentag» warten müssen, um sich etwas aus ihrem Vorrat auszusuchen. Klara war ganz gerührt gewesen, als sie entdeckt hatte, daß Karl nicht nur heimlich ein Minitütchen Gummibärchen in seinen Kinderrucksack eingepackt hatte, sondern auch seine Papierschere, um es aufzuschneiden. Es störte mich als Kind, daß die Scheibenwischer nie die ganze Scheibe putzten und die oberen Ecken sowie unten zwei Halbkreise schmutzig blieben, die Wischblätter hätten gelenkiger sein müssen, aber vielleicht war es auch ein unlösbares geometrisches Problem. Am Haus, dessen Fassade eine ungeschickt gemalte Micky-Maus-Mutation schmückte, fuhr mein Vater für uns langsamer, immerhin war es eine westliche Comicfigur und dadurch eine Attraktion, die Hefte schafften es ja, weil sie monatlich erschienen und daher als «Periodika» galten, nicht durch die Zollkontrolle (zur Freude der Kinder der Zöllner, wie wir argwöhnten), eine Attraktion war aber auch jede Feldsteinkirche, bei der mit Staunen bemerkt wurde, daß so etwas noch stand, wenn auch gerade so, während beim Post-Meilenstein aus Friedrichs Zeiten (einem «Sachzeugen der Verkehrsgeschichte», wie es mein Vater nannte), der aus irgend welchen Gründen nie entfernt worden war, immer überlegt wurde, ob man nicht doch einmal, um die Schrift zu entziffern oder heimlich mit goldener Farbe nachzuziehen, halten sollte, was wir aber nie taten, sowenig wie am sogenannten «Traumhaus», einem für uns amerikanisch wirkenden Flachbau mit ungewöhnlich großer Fensterfront, der meine Eltern neidisch machte, ein Gefühl, das sie zu genießen schienen, schon weil es Gemeinschaft stiftete; schließlich sahen wir auch noch zum Storchennest auf dem Backsteinturm der Kreisstadt hoch, durch die sich der Verkehr auf einer kurvenreichen Straße schlängelte, ob wieder Störche drin waren, so etwas kannten meine Freunde aus unserem Neubauviertel gar nicht, diese Stadtkinder, auf die ich herabsah, da wir ja im Herzen in Schmogrow zu Hause waren, ich hatte sogar schon einmal Kartoffeln gebuddelt. Mein Vater zitierte gern den Merkspruch, der seit dem Mittelalter an einem ähnlichen Backsteinturm unter einer Keule hing: «Wer seinen Kindern gibt das Brot und leidet nachher selber Not, den schlagt mit dieser Keule tot.» Obwohl mich solche zwanghaften Wiederholungen an meinen Eltern gequält haben, wiederhole ich vor meinen Kindern jetzt ebenfalls zwanghaft Erinnerungen und Gedanken, man wehrt sich damit gegen das Verlöschen. Daß ich dabei das Auto lenke und niemand mehr vor mir sitzt, der die Verantwortung trägt und auf dessen Entscheidungen ich mich verlassen kann, fühlt sich für mich wie Hochstapelei an. Ich habe mir diesen Status weder gewünscht noch ihn verdient, ich kann meinen Kindern beim Anziehen sagen, ob sie «Entenfüße» haben, also ob ihre Schuhe an den richtigen Füßen sitzen (Ricarda: «Weißt du, da gibt’s noch größere, aber die hat gesagt, die in dem Geschäft wohnt, so ist gut.»), und vielleicht noch, daß Dinge, die in der Kaufhalle im Kühlschrank lagen, zu Hause in aller Regel auch wieder in den Kühlschrank gehören, und zwar möglichst bald, viel mehr weiß ich nicht vom Leben. Ich habe es mir nicht ausgesucht, ein Vorbild sein zu müssen, es ist einfach so gekommen, und nun muß ich diese Rolle spielen, vielleicht meine wichtigste. Manchmal setze ich mir Karl, der noch glaubt, daß Autofahren Spaß macht, auf den Schoß, und er darf ein paar Meter das Steuer halten, während wir über einen Parkplatz rollen (deshalb denkt er, daß man auch in der Fahrschule auf dem Schoß des Fahrlehrers sitzt). Ich weiß, daß Karl jede meiner Bewegungen aufmerksam beobachtet wie ich früher die meines Vaters, und ich gebe mir Mühe, gelassen und selbstsicher zu wirken, bei Gefahr würde ich das Auto einfach in den Himmel lenken wie Pippi Langstrumpf, als sie mit ihren langweiligen Nachbarskindern Ausreißen spielt. Vor der Abfahrt habe ich mich mit Klara gestritten, weil sie behauptet hatte, es sei «neurowissenschaftlich bewiesen», daß schon eine Minute Fernsehen dem kindlichen Gehirn schade, was mir experimentell schwer nachzuweisen schien, weshalb sie mir wieder unterstellte, ihr aus Prinzip zu widersprechen, wir hätten sowenig gemeinsam, und wenn sie mit einer Frau zusammenleben würde, hätte sie diese Probleme nicht, weil unter Frauen auf einer mir unzugänglichen Ebene ein natürlicheres Verständnis herrsche. Es ging allerdings schon morgens los, als ich sie dabei antraf, wie sie alle Tupperdosen aussortierte, damit wir uns nicht mit «Mikroplastik» vergiften, deshalb hat sie auch das Duschbad durch ein Familien-Seifenstück ersetzt. (Sie hat für Karl, der in diesem Jahr zur Schule kommt, eine Edelstahl-Brotdose besorgt und den Pfeffer versteckt, den ich gekauft hatte, weil die eingebaute Pfeffermühle, die ich für einen bemerkenswert zuvorkommenden Service gehalten hatte, aus Plastik ist. Ich bin froh, daß wir nach langem Schwanken eine Schule für Karl gefunden haben, mit der sie zufrieden ist, es habe bei ihr Klick gemacht, als sie gesehen habe, wie ein Lehrer – die hier «Lernbegleiter» heißen – in die Hocke ging, als er mit einem Kind sprach.) Es fällt mir bei solchen Auseinandersetzungen schwer, von der Sachebene wieder auf die Gefühlsebene zu wechseln, ich ringe darum, mich knapp und konzise auszudrücken, weil Klaras Aufmerksamkeitsspanne für meine Repliken mit den Jahren immer kürzer geworden ist, und dabei spüre ich, daß sie sich mir, je mehr sie mir meiner Meinung nach recht geben müßte, um so weniger «verbunden» fühlt. Jetzt warte ich auf eine Gelegenheit, mich wieder mit Klara zu versöhnen, und hoffe, daß sie dann darauf eingeht und ich es nicht zu früh versucht habe, abgewiesen werde und die Wartezeit noch einmal von vorn beginnt (oder daß es sogar endgültig zu spät sein könnte). Motoren sind heutzutage nicht mehr so laut, einer Unterhaltung stände nichts im Weg, aber die ganze Strecke, die aus Berlin hinausführt, haben wir geschwiegen. Mein linker Handrücken funkelt ein bißchen, das muß Farbe von Ricardas Glitzergel-Stiften sein. Leise klimpert das kaputte Xylophon im Kofferraum, das ich von meinen Eltern geerbt habe, aber nicht in unsere Wohnung stellen will, weil wir keinen Platz dafür haben, weswegen ich es seit längerem herumfahre. Es ist eine sehr häßliche Strecke, wie überall, wo sich menschliches Habitat dem Automobil unterworfen hat und man sich als Fußgänger wie ein lästiger Parasit fühlt. Wie wäre es, in so einem Haus direkt an der «länderverknüpfenden Straße» zu wohnen, im Parterre hinter von Abgasen blinden Scheiben neben einem «Biss-tro» und mit Blick auf verdorrtes «Straßenbegleitgrün»? Ich muß mir so etwas immer vorstellen, um mir bewußtzumachen, wie gut es mir geht, und Glücksgefühle wachzukitzeln, denn man muß «das Gute anhäufen in den Scheunen seiner Seele», um in der Not davon zehren zu können. Auf den zweiten Blick hat es aber seinen Reiz,...