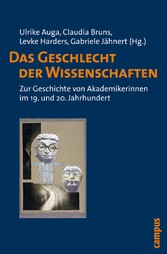

Das Geschlecht der Wissenschaften - Zur Geschichte von Akademikerinnen im 19. und 20. Jahrhundert

von: Ulrike Auga, Claudia Bruns, Levke Harders, Gabriele Jähnert

Campus Verlag, 2010

ISBN: 9783593408644

Sprache: Deutsch

337 Seiten, Download: 18795 KB

Format: PDF, auch als Online-Lesen

Mehr zum Inhalt

Das Geschlecht der Wissenschaften - Zur Geschichte von Akademikerinnen im 19. und 20. Jahrhundert

Schlaglichter auf eine frühe Journalistin und politische Lobbyistin: Else Frobenius (1875–1952) (S. 141-142)

Silke Helling

»Mit einem Kopfsprung stürzte ich mich in das mir völlig neue Leben der Studentin,«1 schrieb Else Frobenius in den Jahren 1943/44. Im Folgenden beleuchte ich die autobiographischen Konstruktionen der Publizistin Frobenius in den beiden Kategorien Geschlecht und Bildungspartizipation. Als Gasthörerin in Berlin studierte sie während der Phase des Übergangs zur Immatrikulationsberechtigung für Frauen in Preußen und steht exemplarisch für Studentinnen ihrer Zeit. Die der baltendeutschen Oberschicht entstammende Akteurin kann als Teil einer nationalistischen weiblichen Generationenkohorte von Antidemokratinnen der Weimarer Zeit verortet werden, die jüngst von Christiane Streubel ausführlich untersucht wurde: um 1870 geboren, zumeist evangelisch, bürgerlich und gebildet, institutionell dem Ring Nationaler Frauen oder anderen völkischen Gruppierungen nahe.2 Frobenius agierte im Radius von kolonialer Propaganda, vielfältiger politischer Lobbyarbeit sowie frauenspezifischer Themenfelder und gehörte zu den Pionierinnen im journalistischen Beruf. Sie ist als Protagonistin eines schwierigen, erst am Beginn der Aufarbeitung stehenden Kapitels deutscher Geschichte und Frauengeschichte einzuordnen.

Zuerst werde ich die Quellenlage skizzieren, die Biographie der Akteurin umreißen und mich dann ihrer Zeit an der Berliner Universität in den Jahren 1908 bis 1911 widmen. Wie ist sie in die Gruppe der Berliner Studentinnen einzuordnen? Wo lagen ihre inhaltlichen Schwerpunkte? Auf welchen Vorkenntnissen und welcher finanziellen Basis fußte ihre Ausbildung? Wie lernte und wohnte sie? Anschließend betrachte ich in einem zweiten Teil die Konturierungen bezüglich Geschlecht und Bildungspartizipation, die Frobenius in ihren autobiographischen Texten vornahm. Wie äußerte sie sich zu beiden Themenfeldern? Beschrieb sie Lehrende und Förderer? Verschwieg sie möglicherweise Kontakte zu jüdischen Menschen, auch aus dem Umfeld der Universität? Bezog sie Stellung zum geschlechterspezifisch segregierten Bildungszugang?

Quellensituation und Relevanz der Akteurin

Das sorgfältig gepflegte Privatarchiv der Publizistin mit Unterlagen aus 30 Berufsjahren, vielfältigen Korrespondenzen und einer Bibliothek von knapp 2.000 Bänden existiert nicht mehr, seit es 1943 bei einem Bombenangriff auf Berlin zerstört wurde.3 Als Ausgangspunkt meiner Untersuchungen diente die im Jahr 2005 durch Lora Wildenthal herausgegebene Publikation von Else Frobenius

Die Erinnerungen einer Journalistin. Zwischen Kaiserreich und Zweitem Weltkrieg, die auf einem rund 200 Seiten Maschinenschrift umfassenden Selbstzeugnis aus den Jahren 1943/44 basiert.4 In Ergänzung entdeckte ich ein unveröffentlichtes, bisher nicht vergleichend untersuchtes Manuskript im Umfang von 100 Seiten, das den Titel Der goldene Schlüssel. Erinnerungen einer alten Frau trägt. Diese überarbeitete Fassung von 1951 wurde von der Autorin in ihrem letzten Lebensjahr gekürzt, außerdem fügte sie »kleine, zeitbedingte Änderungen« ein.5 Geschrieben wurden beide Berichte für das Familienarchiv mit der ausdrücklichen Option einer weiteren Veröffentlichung. Gemeinsam ist den verschiedenen Versionen die strukturierte, chronologisch und thematisch geordnete Darstellung eines an journalistischer und politischer Arbeit, an geistigen Eindrücken und sozialen Kontakten reichen Lebens.

Frobenius schildert es mit überwiegend positiven Aspekten, mit Kontinuitätslinien und ohne selbstkritische Reflexionen als ein sinnhaftes und erfülltes Schicksal. Eine synoptische Auswertung der beiden Selbstzeugnisse, gefertigt vor und nach dem Ende der nationalsozialistischen Ära, zu deren überzeugten Wegbereiterinnen die Autorin gehörte, birgt das Potenzial, signifikante Veränderungen in der Selbstkonstruktion aufzuzeigen. Für den hier relevanten Ausschnitt der Studienjahre stellte ich allerdings grundsätzlich eine hohe Übereinstimmung der Schilderungen fest, weshalb ich überwiegend aus der publizierten Fassung zitiere.